「スマホは電波でつながっている」と聞いても、どういう仕組みなのか説明するのは難しいですよね。子どもに質問されて、うまく答えられなかった経験はありませんか?

本記事では、スマホと電波の関係を子どもにもわかりやすく解説。身近なスマホのしくみを楽しく学べる内容にしています。自由研究のテーマにもおすすめです。

通信の世界がぐっと身近に感じられる一歩を、今すぐ踏み出してみましょう!

スマホの仕組みと電波の関係

スマホはどのように電波でつながるのか

スマートフォン(スマホ)は、電話線などの「線(せん)」がつながっていなくても、どこでも通話やインターネットが使えますよね。それは「電波(でんぱ)」という目に見えないエネルギーを使っているからです。

スマホで誰かにメッセージを送ると、そのデータは小さく分けられて電波にのせて空気中を飛び、近くにある「基地局(きちきょく)」に届きます。基地局からインターネットに入り、相手のスマホに届けられるという仕組みです。

📶 簡単に言うと、

スマホ → 電波で基地局へ → インターネット → 相手のスマホ

この「線のない通信」を可能にしているのが、電波と基地局なんですね。

電波とは?基本的な理解

電波とは、空気の中をびゅんびゅんと飛んでいる「波(なみ)」の一種です。人の目には見えませんが、テレビ、ラジオ、Wi-Fi、スマホなど、たくさんの機器がこの電波を使っています。

この電波は、「情報」を運ぶ力を持っていて、たとえば次のようなものを届けています。

-

スマホの声やメッセージ

-

YouTubeの動画や音楽

-

インターネットのニュースやゲームのデータ

電波には「速さ」や「波の高さ」などの特徴があり、目的によって使い分けられています。

無線通信の仕組み

電波を使った通信のことを「無線通信(むせんつうしん)」といいます。これは、線を使わずに情報を送ったり受け取ったりする方法です。

たとえば、スマホで写真を送るとき、次のようなことが一瞬のうちに行われます。

-

スマホが写真のデータを電波に変換して送信

-

電波が空気中を飛んで、近くの基地局に届く

-

基地局からインターネットへ入り、相手のスマホに届く

この流れが、ケーブルや線がなくてもできるのが「無線通信」のすごいところです。

🧠 豆知識:「Wi-Fi」も無線通信の一種で、家庭内や学校でインターネットに接続するために使われています。

スマートフォンの通信方式の違い

スマホの通信には「3G」「4G」「5G」などの名前がついた技術があります。これらは、データのやり取りがどれだけ速く、どれだけたくさんできるかを示すものです。

-

3G:昔のスマホ。通話や簡単なインターネット向け。

-

4G:今もっとも使われている。動画もスムーズに見られる。

-

5G:最新の技術。より速く、たくさんの情報を同時に処理できる。

たとえば、5Gでは「オンラインゲーム」「遠隔授業」「自動運転のサポート」なども可能になると期待されています。

🚗 未来の社会では、スマホ通信が街全体を動かす仕組みの一部になるかもしれません。

基地局とその役割

基地局の種類と設置場所

基地局(きちきょく)とは、スマホからの電波を受け取り、インターネットに接続するための中継地点です。スマホの電波はとても弱いため、基地局の力を借りないと遠くの人とやりとりすることができません。

基地局は次のような場所に設置されています。

-

ビルの屋上

-

電柱や街灯の上

-

郊外の広場や山の上

-

地下鉄やショッピングモールの中(小型タイプ)

最近では「スモールセル」と呼ばれる小型の基地局も登場しており、電波が届きにくい場所でも通信ができるように工夫されています。

電波の送受信と基地局の関係

スマホがだれかと通話したいとき、まずは近くの基地局に「こんにちは!」という信号(電波)を送ります。その信号を受け取った基地局は、今度はインターネットにつなぎ、相手のスマホへデータを届けます。

つまり、スマホと基地局は“ペアで働いている”ような関係なのです。

👂 スマホ=電波を出す・受け取る

📡 基地局=情報の中継(中の人)

🌐 インターネット=情報の世界

電波エリアとは?カバーの仕組み

「電波エリア」とは、スマホが基地局と通信できる範囲のことです。このエリアの中であれば、スマホは電波を受信して、通話やネットを使うことができます。

しかし、基地局ひとつがカバーできる範囲は限られているため、たくさんの基地局を網の目のように配置して、エリア同士を少しずつ重ねています。この仕組みを「セル方式」といいます。

🗺 地図で見ると、丸いエリアが重なって日本中をカバーしているイメージです。

🧠 注意が必要な場所: 山の中、ビルの谷間、地下、トンネル内などでは電波が弱くなることがあります。そのため、携帯会社は「エリアマップ」で通信範囲を公開しています。

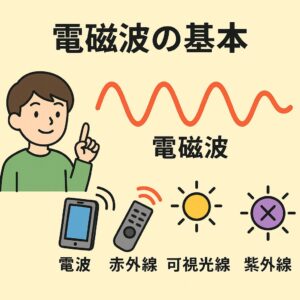

電磁波の基本

電磁波とは?

「電磁波(でんじは)」とは、電気の力(電場)と磁石の力(磁場)が合わさってできた波のことです。この波は空気中や真空の中を、すごい速さで進んでいきます。

電磁波にはたくさんの種類があり、身の回りにもたくさん使われています。

| 電磁波の種類 | 使われている例 |

|---|---|

| 電波 | スマホ・ラジオ・Wi-Fi |

| 赤外線 | テレビのリモコン・こたつ |

| 可視光線 | 太陽の光・電気の明かり |

| 紫外線 | 日焼け・殺菌ライト |

| X線 | 病院のレントゲン |

スマホが使っているのはこの中の「電波」という種類です。目に見えないけれど、毎日の生活に欠かせない通信のしくみを支えているのです。

周波数の重要性と種類

電波には「周波数(しゅうはすう)」という性質があります。これは、波が1秒間にどれだけ振動するかを表す数字で、単位は「ヘルツ(Hz)」です。

- 周波数が高い(波が細かい) → 高速でデータを送れるが、遠くに届きにくい

- 周波数が低い(波がゆるやか) → 遠くまで届くが、速度はゆっくりめ

スマホの通信は、この周波数を使い分けていて、場所や目的に応じて一番良いものが選ばれています。

📶 たとえば、

- 都市部:たくさんの人が一度に使うので、高周波で高速通信(5Gなど)

- 山間部や田舎:基地局が少ないので、低周波で遠くまで届く通信(4G・LTE)

🧠 豆知識:ラジオの周波数と同じ考え方!

「FM 76.1MHz」というラジオ局の番号も、周波数のひとつ。スマホもそれと似た“電波のチャンネル”を使っています。

スマホと電磁波の関係

スマホは、電磁波の中でも「電波」の種類を使って、通信を行います。そしてその使用範囲や強さは、日本では「総務省」という役所がきちんと管理していて、安全性が確保されています。

📱 スマホの電波は、次のような仕組みで使われています。

- 声や画像をデジタル信号に変える

- その信号を電波にのせて送信

- 相手に届いたら再び元の音や映像に戻す

これらの動きはすべて数秒以内、しかも私たちが意識しないうちに行われているのです。

💡 安全に使う工夫としては?

- 通話時間を長くしすぎない(耳に長時間あてない)

- 寝るときは枕元に置かず、少し離して充電

- 小さな子どもには使用時間を決めると安心

通信の仕組みとデータの流れ

データ通信の方法

スマホでインターネットを見るとき、動画や文字、画像などの情報はすべて「デジタルデータ」に変換されています。そしてこのデータは、そのままでは大きすぎるので、「パケット」という小さなかたまりに分けられます。

これを「データ通信」と呼びます。

🧱 たとえるなら…

動画や写真は「ブロックのかたまり」みたいなもので、それを小さくバラバラにしてから電波にのせて飛ばし、スマホが受け取ってまた元の形に組み立て直しているんです。

パケットとその役割

パケットとは、情報を細かく分けた「小さな荷物」のようなもの。スマホで動画を見たり、LINEを送ったりするたびに、何千、何万ものパケットが飛び交っています。

パケットは次のような役割を果たしています。

- 情報を分割して整理する

- 相手のスマホに順番通りに届ける

- 届いたパケットを再びつなぎ合わせて映像や音声に戻す

📦 パケットは「データの宅急便」のような存在。送り先、番号、内容などをしっかり記録して、インターネットの“道”を通って正しく運ばれているのです。

インターネットへの接続方法

スマホがインターネットにつながる仕組みは、実はとても複雑。でも、わかりやすく言うと次のような流れです。

- スマホが「このサイトを見たい」と電波で基地局にリクエスト

- 基地局が通信会社(ドコモ・au・ソフトバンクなど)のネットワークへ送信

- 通信会社がインターネットとつながり、必要な情報を探す

- 情報が「サーバー」という大きなパソコンから送られてくる

- 再び基地局を通って、あなたのスマホへパケットとして届く

🌐 このしくみが一瞬で行われるからこそ、私たちは快適にウェブページを開いたり、動画を見たりできるのです。

🧠 インターネット=情報の世界とつながる“道”のようなもの

スマホの通信は、まるで高速道路のように整ったルートを通って、世界中とやり取りしているのです。

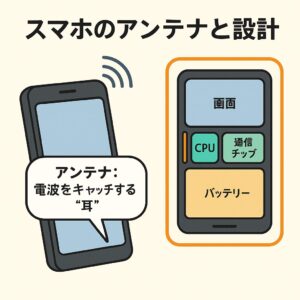

スマホのアンテナと設計

アンテナの役割とは

スマホで通話をしたり、インターネットを使ったりするときに欠かせないのが「アンテナ」です。アンテナは、空気中を飛んでいる電波をキャッチする“耳”のような存在です。

スマホのアンテナは、私たちが普段目にすることはありませんが、本体の中にしっかり組み込まれています。アンテナがあることで、近くの基地局から届いた電波を受け取ったり、自分のスマホから電波を送ったりすることができるのです。

📶 もしアンテナがなかったら?

電波をキャッチできないので、スマホはただのカメラやゲーム機のようになってしまい、通話もインターネットも使えません。

スマホ内部の構造

スマホの中にはアンテナだけでなく、さまざまな部品がつまっています。小さな本体の中に、小型のコンピューターがぎっしり詰まっているイメージです。

主なパーツには次のようなものがあります。

-

アンテナ:電波の送受信を担当

-

通信チップ:インターネットや通話の信号をコントロール

-

CPU:アプリを動かしたり、画像を表示する頭脳部分

-

バッテリー:電気のエネルギーを供給

-

センサー類:傾き・タッチ・顔認証などを感知

-

画面(ディスプレイ):見た目と操作のための表示装置

これらのパーツが連携して動くことで、私たちは「タップすれば動画が見られる」「話しかければ声が届く」など、快適なスマホ体験ができているのです。

アンテナ設置の工夫

スマホのアンテナは、電波をよく受け取れる場所に設計されています。ただし、見た目も大事なので、デザインをじゃましないよう“見えない場所”にうまく隠されているのがポイントです。

最近のスマホでは、以下のような工夫がされています。

-

本体のふちや背面パネルの中にアンテナを内蔵

-

電波が弱くならないよう、手で持つ位置に注意して配置

-

金属ボディでも電波が通るよう、特殊な素材を活用

📱 たとえばiPhoneの場合:

一部のモデルでは「本体のすき間」にアンテナラインがあり、見た目にはわかりにくくなっています。使いやすさと美しさを両立するための工夫なんです。

🧠 豆知識:手でスマホを握ると電波が弱くなる?

アンテナの位置を手でふさぐと、電波の受信が弱くなることがあります。これを避けるため、最近のスマホは複数のアンテナを持っていて、どの持ち方でもつながりやすくなっているのです。

電波の飛ばし方と受信

信号の変換と受信の技術

スマホでは、音声や画像、動画などの情報をすべて「デジタル信号」に変えて送受信しています。

そのしくみは次のようになっています。

-

音声や画像をデータに変換(スマホの中で変換処理)

-

データを電波に変えて送信(アンテナから空へ)

-

相手のスマホが電波を受信して、元の情報に戻す

これを毎秒何千回も行っているから、会話も映像も「リアルタイム」で楽しめるのです。

📡 スマホは“変換機+通信機”のようなもの。

まるで魔法のように、目に見えない情報が電波を通じて行き来しているんですね。

屋外と屋内の電波の違い

電波は空気中をまっすぐ進む性質があります。だから、屋外の広く開けた場所では電波が届きやすく、通信も安定しています。

一方、屋内では壁や天井などの障害物が電波をさえぎるため、次のような現象が起こります。

-

壁にぶつかって反射してしまう

-

分厚い壁や金属に吸収される

-

電波が弱まり「つながりにくい」と感じる

たとえば、

-

地下の駐車場で圏外になる

-

建物の奥の部屋で通信が遅くなる

こうした場所では、Wi-Fiや屋内用中継器(フェムトセル)などを使って電波を補助する工夫がされています。

ビルや建物の反射と影響

電波は、建物や壁などの障害物にぶつかると、次のような動きをします。

-

反射:跳ね返って別の方向へ進む

-

吸収:物体の中に取り込まれて弱くなる

-

回折(かいせつ):すき間から曲がって進む

-

散乱(さんらん):バラバラに飛び散る

🏙 高いビルが多い都市部では…

電波が反射したり複数の経路で届くことで、通信が不安定になったり、「遅延(ちえん)」が発生したりすることがあります。

そのため、都市部では以下のような対策が行われています。

-

多数の基地局を設置してカバー

-

建物の中に専用のアンテナ(インビル中継器)を設置

-

電波が安定するよう、送信の方向や出力を細かく調整

📶 すべては“快適につながるスマホ”のための努力なんです!

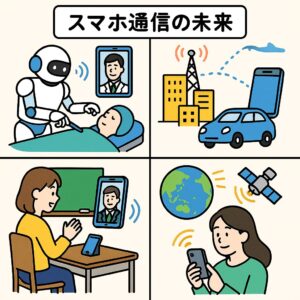

スマホ通信の未来

新しい通信技術とその可能性

今、私たちのスマホは「4G」や「5G」といった通信技術を使って、動画を見たり、ゲームをしたり、友だちと連絡を取り合ったりしています。

そしてこれから登場すると言われているのが「6G(シックスジー)」という、さらに進化した通信技術です。

6Gでは、次のようなすごいことができるようになるかもしれません。

- 今より100倍速いスピードで情報をやりとり

- 遅れがほとんどないリアルタイム通信

- 「感じる」「ふれる」といった感覚も伝えられる通信

- スマホだけでなく、車やロボット、街全体がネットでつながる

💡 たとえば、外国にいるお医者さんがロボットを使って手術をしたり、世界中の教室がオンラインで一緒に授業を受けたり。まるで未来の映画のような世界が、現実になるかもしれません!

宇宙通信の可能性

今のスマホ通信は、地上にある「基地局」を通して行われています。でも山の中や海の上、離島などでは基地局が近くになくて、電波が届かないことがあります。

そこで期待されているのが「宇宙通信(うちゅうつうしん)」です。

🚀 宇宙通信とは?

→ 地球のまわりを回っている「人工衛星」を使って、空からスマホに電波を届ける方法です。

すでに「Starlink(スターリンク)」というサービスでは、たくさんの小さな衛星を空に飛ばして、インターネットが使えるようにするしくみが始まっています。

将来的には、

- 電波が届かなかった場所でもスマホが使えるように

- 災害で基地局が壊れても、空から通信できる

- 船の上・飛行機の中・キャンプ場でもインターネットがサクサク!

🌍 どこにいても、いつでもつながる世界がすぐそこまで来ています。

私たちの生活における影響

通信技術がもっと進むことで、私たちの生活はどんどん変わっていきます。

- 世界中どこでもすぐに連絡が取れる

- 自動運転の車が安全に走るようになる

- 離れた場所からロボットで作業や医療ができる

- 学校の授業が世界中とつながる(地球を超えて宇宙授業も⁉)

でも、便利になる一方で、「情報の使い方」や「ネットマナー」がとても大切になります。

📱 これからの時代に必要なのは…

- ただ使うだけでなく「しくみを知る力」

- 正しく使って、トラブルを防ぐ「情報リテラシー」

- 便利さに頼りすぎず、自分で考える「人間力」

未来の通信は、「技術」と「心」の両方が大切なのです。

子ども向けの自由研究

スマホと電波について学ぶ

夏休みの自由研究や探究学習にぴったりなのが、「スマホと電波のしくみ」について調べてまとめるテーマです。

毎日使っているスマホがどうして線がないのに通信できるのか、どんな場所でつながりやすいのかなどを、自分で調べて発表するのはとても楽しく、学びにもなります。

📘 テーマ例:

- スマホはどうやって通信しているの?

- 電波って目に見えないけど、どう届くの?

- 電波が届かない場所ではどうするの?

- 宇宙から電波が届く時代になるって本当?

図解でわかるスマホの仕組み

自由研究には、図やイラストを入れるととてもわかりやすくなります。

たとえば、スマホの通信の流れを1枚の図でまとめてみましょう。

スマホ → アンテナ → 基地局 → 通信会社 → インターネット → 相手のスマホ

📌 作成のコツ:

- 矢印(→)で順番をはっきり見せる

- 吹き出しをつけて簡単な説明を書く

- 色分けして楽しく!ペンや色鉛筆を活用しよう

💡 写真やイラストを印刷して貼ってもOK!タブレットで描いて印刷しても◎

実験で理解する通信のしくみ

通信は目に見えないからこそ、体験を通して理解するのがオススメです。

✅ 糸電話(紙コップ電話)

【準備】紙コップ2個、たこ糸1〜2m、セロテープ

【やり方】紙コップに穴を開けて糸を通し、ぴんと張る

【学べること】音が「波」で伝わること、糸が“見える通信線”になること

✅ 電波の届き方を調べる実験

【やり方】

家の中や公園など、いろんな場所でスマホの「電波の本数」を調べて記録。電波が強い場所・弱い場所を地図にまとめてみよう。

【学べること】

- 壁や建物があると電波が届きにくい

- 高い場所や外の方がつながりやすい

発展アイデア・まとめ方

- 未来のスマホを想像して描く:どんな通信ができたら便利?

- 「通信のしくみクイズ」を作る:発表用に○×クイズや3択問題を用意すると楽しい!

- レポート形式にして提出:表紙、研究のきっかけ、まとめ、感想を書くとバッチリ!

📚 自由研究で“未来を学ぶ力”を育てよう!

スマホや通信は、これからの社会に欠かせないテーマ。

身近なものを題材にすることで、子どもも大人も一緒に楽しめる学びになります。

まとめ|スマホと電波のしくみを親子で楽しく学ぼう

スマホが電波でつながる仕組みは、少し難しく感じるかもしれませんが、ポイントをおさえれば子どもにもわかりやすく伝えられます。基地局やアンテナの役割、データのやり取りの流れなど、身近なスマホを通して学べる科学の世界は、自由研究にもぴったりの題材です。

ぜひ本記事をきっかけに、親子で「なぜ?」を深掘りしながら、通信のしくみに触れてみてください。学びが楽しくなる体験が、きっと待っています。

我が家では、スマホの仕組みを調べることで「目に見えないけど確かにある」ものへの理解が深まりました。最初は単なる疑問だったものが、親子で一緒に調べたり実験したりすることで、とても楽しい学びに変わっていきました。