「どうして夏はこんなに暑いの?」と子どもに聞かれて、うまく答えられなかった経験はありませんか?

実は、夏の暑さには太陽と地球の動きが大きく関係しています。でも、専門的すぎると子どもには伝わりづらいですよね。

この記事では、子どもでもわかる言葉で、夏が暑い理由をやさしく解説します。さらに、熱中症を防ぐための工夫や、大人が気をつけたいポイントも紹介。

夏の自然現象を親子で楽しく学び、安全に過ごすヒントをぜひ見つけてください。

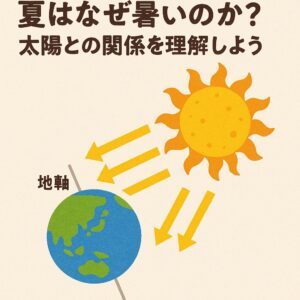

夏はなぜ暑いのか?太陽との関係を理解しよう

夏が暑い理由とは?

太陽の光が地球に与える影響

夏が暑くなる一番の理由は、太陽の光がたくさん地球に届くようになるからです。

太陽は私たちの地球から約1億5千万キロメートルも離れたところにある、とても大きくて熱い星です。その太陽から放たれる光や熱(エネルギー)が、地球に届いて私たちのまわりの空気や地面をあたためてくれています。

特に夏になると、太陽が空の高いところに上がり、長い時間空に見えているようになります。すると、日差しがより強く、地面にまっすぐ届くようになり、気温がグンと高くなるのです。これは、夏の太陽が「本気モード」で照らしているようなものですね。

夏の南中高度と気温の関係

「南中高度(なんちゅうこうど)」という言葉、聞いたことがありますか?

これは、太陽が一日のうちで一番高い位置に来るときの角度のことです。夏になると、この南中高度が高くなり、太陽の光がほぼ真上から地面にまっすぐ当たるようになります。

たとえば、冬の太陽は斜めから光を当てているイメージですが、夏はライトを真上から当てるようなイメージです。これによって、地面の温度も空気の温度もどんどん上昇します。

つまり、「南中高度が高い=日差しが強くなる=暑くなる」というわけです。

春夏秋冬がある理由を解説

では、なぜ地球には春・夏・秋・冬のように季節があるのでしょうか?

その答えは、「地球が少し傾いたまま太陽のまわりを回っているから」です。

この傾きを「地軸(ちじく)の傾き」と呼びます。地球は自転しながら、1年かけて太陽のまわりを公転しています。そのとき、地軸が23.4度ほど傾いたまま動いていることが、季節の変化を生んでいるのです。

たとえば、日本が太陽の方を向いているときは夏になります。反対に、太陽の反対側を向いているときは、光が届きにくくなるため冬になります。地球の傾きと動きによって、日差しの当たり方が変わることが季節の正体なんですね。

子ども向けに簡単に学ぼう

子供が理解しやすい夏のメカニズム

子どもにとって「なぜ暑いの?」という疑問はとても自然なもの。でも、難しい言葉ばかりだとわかりづらいですよね。

簡単に言えば、夏は「太陽の光がいつもより長く、強くあたっているから暑い」ということ。

たとえば、懐中電灯で手のひらを照らすと、しばらくするとあたたかく感じますよね。これと同じように、太陽の光も地面や私たちの体をじわじわと温めているのです。夏は日が長いので、あたたまる時間も長くなり、空気も地面もどんどん暑くなるというわけです。

夏の暑さを例で考えてみよう

では、もっとわかりやすい例で考えてみましょう。

真夏のお昼に、アスファルトの道路を歩くとどうなるでしょうか? 靴の底が熱くなったり、地面からムワッとした空気が上がってくるのを感じたりするはずです。これは、太陽の光が地面に強く当たって、アスファルトを熱くしているからです。

また、同じ外でも日なたと日陰では全然体感温度が違いますよね?日陰に入ると少し涼しく感じるのは、直射日光を避けられるからです。つまり、太陽の光が直接当たることが暑さに大きく関係しているのです。

このように、子どもの「なぜ?」にしっかり応えるためには、自然の仕組みをやさしく、例えを使って説明してあげることがポイントです。

体温と環境の関係

体温調節の仕組みとは

人間の体は、体温をだいたい36〜37度くらいに保つようにできています。体の中では常に体温が安定するように調整する仕組みが働いており、これを「体温調節(たいおんちょうせつ)」と呼びます。

たとえば、気温が高くなると、体は熱くなりすぎないように汗(あせ)を出して体の中の熱を外に逃がそうとします。汗が皮ふから出て、それが空気中で蒸発するとき、体の熱も一緒に持っていってくれるのです。この働きによって、体温を一定に保とうとしています。

逆に寒いときには、体が震えたり、鳥肌が立ったりしますよね?これは体の中で熱を作ったり逃げないようにしたりする工夫なんです。

暑い時期の身体の変化について

夏のように暑い時期は、体がいつも以上に頑張って熱を外に出そうとします。

特に子どもは、体の表面積が大人よりも大きく、体温が上がりやすいため、汗をたくさんかく傾向があります。これは体温を下げるための大切な反応です。

しかし、汗をかくことで体の水分や塩分がどんどん失われていきます。そのまま水分補給をしないでいると、汗が出にくくなり、熱をうまく逃がせなくなってしまいます。

その結果、体の中に熱がたまりすぎて、体調を崩してしまうこともあるのです。

「のどが渇く前に水を飲む」ことがとても大切なのは、こうした体の働きを助けるためなんですね。

熱中症とその予防法

熱中症の症状を知っておこう

熱中症(ねっちゅうしょう)は、暑い環境で体の中に熱がたまりすぎて、体温調節がうまくできなくなることで起きる病気です。

主な症状には、次のようなものがあります。

-

頭が痛い

-

ふらふらする(めまい)

-

気持ちが悪い(吐きけ)

-

汗が急に出なくなる

-

顔が赤くなる or 真っ白になる

-

意識がぼんやりする、返事がない

これらの症状が出た場合はすぐに涼しい場所へ移動し、水分や塩分を補給して安静にすることが大切です。

重い症状の場合は、すぐに大人や先生、救急車を呼ぶことも必要です。

安全な外遊びのための対策

夏でも子どもたちは元気いっぱい。外で遊ぶことも多いですよね。

でも、安全に楽しく遊ぶためには、いくつかのポイントを守ることが大切です。

◎ 熱中症を防ぐポイント:

-

日中の暑い時間(10時〜15時ごろ)は外遊びを避ける

-

涼しい服装を心がける(白や明るい色)

-

帽子をかぶることで直射日光を防ぐ

-

こまめに水やスポーツドリンクを飲む

-

時々、日陰で休憩をとる

-

遊んでいるときの体調変化(顔色、汗の量、元気の有無)を観察する

特に子どもは夢中になると、自分で「暑い」「疲れた」「のどが渇いた」と言い出せないことがあります。

大人がこまめに声をかけたり、タイマーを使って水分タイムを決めたりする工夫も効果的です。

大人と子どもの体の違い

子どもの身体が暑さに与える影響

夏場の熱中症リスクは、子どもの方が大人よりもずっと高いと言われています。

その理由は、子どもは体が小さいぶん、外の暑さの影響を受けやすく、体温が上がりやすいからです。また、汗をかく力(発汗機能)も未発達なため、うまく熱を外に逃がすことができません。

さらに、子どもは「暑い」「のどが渇いた」「疲れた」といった体調の変化を自分の言葉でうまく伝えられないことも多く、気づいたときにはすでに熱中症の症状が出ている…というケースも少なくありません。

とくに幼児や小学生低学年は、自律神経や体温調節機能がまだ発展途上のため、気温や湿度の変化に対してとても敏感なのです。大人が感じる「ちょっと暑い」が、子どもにとっては「とても危険な暑さ」であることも意識しておきましょう。

大人の役割と水分補給の重要性

暑い季節には、大人の注意深さが子どもの健康を守るカギになります。

子どもは楽しいことに夢中になると、のどが渇いていることにも気づかず、休憩をとることを忘れてしまいがち。だからこそ、大人が周囲の環境と子どもの様子をよく観察し、適切なタイミングで「水分を飲もうか」「少し日陰で休もう」と声をかけてあげることが重要です。

特に注意したいのが、外遊び・運動中・送迎中の車内・ベビーカーの中など。小さな子ほど熱がこもりやすく、自力で対処するのが難しい場所では、こまめな水分補給と冷却が欠かせません。

また、水分と同時に塩分も少し補える飲み物(経口補水液やスポーツドリンクなど)を準備しておくと、体内のバランスを保ちやすくなります。

「のどが渇く前に飲む」という習慣を、日常の中で繰り返し教えていくことも大切です。

運動と暑さの関係を理解する

外で遊ぶ時の注意点

夏は外遊びが楽しい季節ですが、暑さと運動の組み合わせには十分な注意が必要です。

運動をすると、体の筋肉が動き、それによってたくさんの熱が体内で生まれます。これは寒い時期にはありがたい効果ですが、すでに暑い夏の中で体温がさらに上昇してしまうことになり、熱中症のリスクが一気に高まります。

とくに運動会の練習、外遊び、スポーツイベントなどでは、気温・湿度・直射日光の強さをよく見ながら、遊ぶ時間を短く区切り、「10分遊んで5分休憩」などのルールを決めると安全です。

帽子の着用、冷却タオル、通気性の良い服装などの準備も忘れずに。

運動による体温の上昇とその影響

運動をすると、体の筋肉が活動することで「熱(体温)」が内側から発生します。これは自然な反応ですが、外気温も高い夏の場合、体の熱がどんどんたまりやすくなってしまいます。

通常であれば、汗をかくことで熱を外に逃がせますが、気温が高すぎたり、湿度が高すぎたりすると、汗が蒸発しにくくなり、体がうまく冷えなくなります。

このような状態が続くと、体温が異常に高くなり、頭痛・吐き気・集中力の低下・体のだるさなどの症状が出てくるのです。

また、「汗をかいていないから元気」と思われがちですが、汗が出なくなるのは熱中症の危険サイン。

子どもの顔色や表情、反応の変化に早く気づいて、すぐに休ませるようにしましょう。

そこに隠された科学

温度や湿度が与える体への影響

夏の体調管理で大きなカギを握るのが「気温(温度)と湿度」のバランスです。

気温が高いだけでなく、湿度が高いと、人間の体にとってさらに危険な状態になります。

私たちは汗をかくことで体温を下げようとしますが、湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、熱が体内にこもりやすくなるのです。つまり、「蒸し暑い日」は、カラッとした暑さの日よりも体が疲れやすく、熱中症のリスクも高くなります。

たとえば、気温がそれほど高くなくても、湿度が80%を超えているような日は熱中症に注意が必要です。

逆に、同じ30℃でも湿度が低い日なら、汗が蒸発しやすく、体は比較的ラクに感じます。これは、空気中の水分量が体温調節にどれほど影響するかを示す良い例です。

研究結果から分かる夏の暑さの原因

最近の研究では、私たちの生活スタイルや都市環境そのものが、夏の暑さをさらに悪化させていることがわかってきました。

たとえば、

-

地球温暖化による世界的な気温上昇

-

ヒートアイランド現象(アスファルトやコンクリートが多く、熱をためやすい都市構造)

-

緑や水辺の減少(木陰や涼しい場所が少なくなる)

これらはすべて、人間の活動によって作り出された暑さの要因です。

特に都市部では、夜になっても気温が下がらない「熱帯夜」が増え、体の疲れがたまりやすくなっています。

こうした背景を知っておくことで、「なぜこんなに暑いのか」という疑問に科学的な視点で答えられるようになります。自然だけでなく、社会や環境も暑さの原因になっているという視点は、子どもたちにも大切な学びになります。

安全に夏を楽しむために

知識を活かした安全な遊び方

夏は外遊びや水遊びなど、子どもにとってワクワクする季節ですが、暑さへの理解と対策があるかないかで、楽しい夏になるか、つらい夏になるかが大きく変わります。

「太陽の位置が高くなると暑くなる」「湿度が高いと汗が出ても体が冷えない」など、自然の仕組みを知っておくことは、熱中症などの危険から身を守る大きな武器になります。

たとえば、以下のような行動を心がけましょう。

-

午前10時〜午後3時の間は屋外活動を控える

-

気温と湿度をスマホやテレビで確認してから外に出る

-

無理に「行かなきゃ」「やらなきゃ」と思わないことも大切

また、遊び方を工夫して、室内でも楽しめるゲームや工作、水遊びグッズを取り入れるなど、「安全に楽しく過ごす方法を選ぶ力」を親子で身につけていくことが理想です。

水分補給と健康管理の重要性

夏の健康を守るうえで、もっとも基本でありながら、もっとも大切なのが「水分補給」です。

特に子どもは「のどが渇いた」と感じるよりも先に、体の水分が不足していることが多いため、こまめな声かけや時間を決めた水分タイムの導入が効果的です。

おすすめの工夫としては、

-

30分おきに一口ずつ水を飲む習慣づけ

-

外出時は水筒を必ず持参し、中身を子どもが自分で確認できるようにする

-

麦茶や経口補水液など、体に吸収されやすい飲み物を選ぶ

-

帰宅後は冷たい水で手を洗い、口をゆすいで体をクールダウン

加えて、毎日の体調チェック(朝の体温測定や食欲、機嫌など)を習慣にすれば、小さな不調のサインにも早く気づけるようになります。

まとめ|夏のしくみを知って親子で楽しく暑さ対策をしよう

夏が暑い理由は、太陽と地球の関係にありました。太陽の光がまっすぐ地球に届きやすくなることで、気温が上がるのです。この自然のしくみを知ることで、子どもたちは季節への興味を深め、大人は正しい暑さ対策の大切さを再確認できます。

暑い夏も、知識があればより安全で楽しく過ごすことができます。ぜひこの記事をきっかけに、親子で自然の不思議にふれながら、毎日の熱中症対策にも役立ててください。