「うちの子、同じ学年の子より背が低い気がする…」「牛乳を毎日飲んでいるのに、なかなか伸びない」そんな不安を抱いたことはありませんか?私も娘の成長曲線を見ながら、夜に夫と「ちゃんと伸びてるのかな」と話したことがあります。実は、子どもの背が伸びる理由には、遺伝だけでなく生活習慣や日々の工夫が大きく関わっています。

この記事では、身長が伸びる仕組みや、家庭でできるサポート方法を、私自身の体験も交えて紹介します。

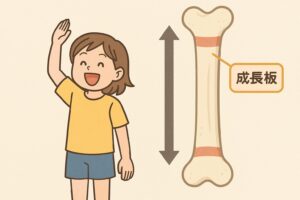

子どもの背が伸びる仕組みとは?

子どもの身長が伸びるのは「骨の成長」によるものです。特に重要なのが「成長板(せいちょうばん)」と呼ばれる部分。骨の両端にある柔らかい軟骨で、ここで細胞分裂が繰り返されることで骨が少しずつ長くなり、全体として身長が伸びていきます。

成長板は生まれたときから存在していますが、乳幼児期から思春期にかけて最も活発に働きます。小学生の頃は緩やかに、中学生に入ると「成長スパート」と呼ばれる急激な伸びの時期がやってきます。この時期にしっかりと栄養・睡眠・運動が整っていると、成長板が効率よく働き、背の伸びに大きな差が出てくるのです。

成長板が閉じるタイミング

成長板は一生働き続けるわけではありません。思春期の終わり頃、男女ともにホルモンの影響で少しずつ硬い骨に変わり、やがて閉じてしまいます。成長板が閉じると、それ以上骨は長くならず、身長も伸びなくなります。

-

女の子はおおよそ15〜16歳前後

-

男の子はおおよそ17〜18歳前後

とされるのが一般的ですが、個人差があります。

私の娘も、毎年の健康診断で「まだ成長板がしっかり開いていますよ」と医師に言われたときは、思わずホッとしました。成長板が元気に働いている期間こそ、背が伸びる最大のチャンス。親としても「今こそ環境を整えてあげなきゃ」と意識が高まりました。

成長板を守る生活習慣

成長板はデリケートな部分でもあります。過度な運動で繰り返し強い衝撃を受けると傷つくことがあり、その結果、成長に影響してしまうことも。部活動などでハードに練習する子どもは、ケアや休養もとても大切です。

一方で、適度な運動やしっかりした睡眠、バランスのとれた食事は成長板に良い刺激を与えます。我が家でも「寝る時間が遅いと成長板の働きに影響するらしいよ」と声をかけ合い、夜更かしを控えるようになりました。

成長に欠かせない「栄養」のポイント

子どもの成長には「栄養」が欠かせません。特に身長に関しては「骨をつくる材料」と「骨を強くするサポート役」の両方がそろって初めて背が伸びていきます。私自身、娘の食生活を工夫するなかで「ただ牛乳を飲ませるだけでは不十分なんだ」と気づかされました。ここでは、実際に意識している栄養ポイントを少し掘り下げて紹介します。

タンパク質は骨と筋肉の材料

肉、魚、卵、大豆製品などに含まれるタンパク質は、骨の形成はもちろん、筋肉や血液をつくる基盤になります。成長期の子どもにとって「タンパク質が不足すると背の伸びにも影響する」と言われるほど重要な栄養素です。

我が家では、娘が飽きずに食べられるように「卵焼き」「豆腐ハンバーグ」「鶏のから揚げ」など、子どもが喜ぶメニューに工夫して取り入れています。タンパク質は毎食で少しずつ、合計して1日3回しっかり摂ることがポイント。夕食だけ頑張っても、体には一度に吸収できる限界があるので、朝・昼・晩で分けて摂るようにしています。

カルシウムとビタミンDの関係

「牛乳を飲めば背が伸びる」というイメージは根強いですが、実はカルシウムだけでは不十分です。カルシウムを骨にしっかり定着させるためには、ビタミンDの働きが欠かせません。

ビタミンDは魚(鮭やイワシなど)やきのこ類に多く含まれますし、日光を浴びることでも体内で合成されます。休日はできるだけ公園や広場に出かけて、自然な形で日光を浴びられるようにしています。短時間でも日差しに当たるだけで効果があると聞いてからは、娘と一緒に外遊びをする習慣を大事にしています。

特に冬場は日照時間が減りがちなので、焼き鮭やきのこスープを献立に入れるなど、意識して補っています。カルシウムとビタミンDを「セットで摂る」ことが、骨を強くし、背を伸ばすための近道です。

バランスの取れた食事がカギ

身長を伸ばすには特定の栄養素だけではなく、炭水化物や脂質、ビタミン、ミネラルを含む「総合的な栄養バランス」が大切です。エネルギー源となる炭水化物が不足すると、体はタンパク質をエネルギーに使ってしまい、本来の成長に回す分が足りなくなってしまいます。

私も一時期「栄養バランスを意識しすぎて食事作りが大変…」と悩んだことがあります。その経験から学んだのは、毎食完璧を目指すより、1週間単位でバランスをとればよいという考え方です。平日はシンプルな献立でも、週末に魚や野菜をしっかり摂るようにすれば全体の栄養バランスは整いやすくなります。

子どもの背が伸びるためには、単に「牛乳を飲ませる」だけでは不十分。タンパク質をしっかり摂り、カルシウムとビタミンDを組み合わせ、さらに全体のバランスを意識した食生活こそが、成長を後押しする土台になると感じています。

睡眠と成長ホルモンの深い関係

子どもの成長に欠かせない要素のひとつが「睡眠」です。成長ホルモンは日中も少しずつ分泌されていますが、最も多く分泌されるのは夜の睡眠中、とくに「深い眠り(ノンレム睡眠)」の時間帯です。この時間帯にしっかり眠れているかどうかが、背の伸びに大きく関わってきます。

成長ホルモンが分泌されるタイミング

成長ホルモンは寝入りから1〜2時間ほど経った「最初の深い眠り」のときにピークを迎えるといわれています。そのため、寝る時間が遅れると深い眠りに入る時間もずれ込み、ホルモン分泌のリズムが乱れてしまうのです。

我が家でも娘が夜更かしをしていた時期、朝の目覚めが悪く、体も疲れている様子が続きました。そのころは身長の伸びも緩やかだった気がします。「夜10時までに眠れるかどうか」が成長ホルモンの分泌を左右する大きなポイントだと実感しました。

睡眠不足がもたらす影響

睡眠不足は単に背の伸びに影響するだけではありません。イライラしやすくなったり、集中力が落ちたり、食欲のバランスが崩れることもあります。結果的に「食べる量が減って栄養不足→成長に影響」という悪循環を招くことも。だからこそ、子どもの睡眠環境を整えることは背の伸びだけでなく、心と体の健康全体を守ることにつながります。

睡眠の質を高める工夫

より深い眠りにつくためには、ちょっとした工夫が効果的です。

-

寝る前はスマホやテレビを控える(ブルーライトが脳を覚醒させてしまうため)

-

部屋を暗く静かにする(豆電球や雑音を減らす)

-

寝る前のルーティンをつくる(お気に入りの絵本や、ゆったりした音楽)

-

夕食は就寝の2〜3時間前に済ませる(消化活動で眠りが浅くなるのを防ぐ)

我が家では「絵本を読んだら寝る」という流れをつくったことで、娘が自然に布団へ入れるようになりました。特に低学年のうちは、眠る前のルーティンが「体が寝る準備を始める合図」になってくれるようです。

運動と背の伸びの関係

「運動をすると背が伸びる」と耳にしたことがある方は多いと思います。実際のところ、運動そのものが骨を直接的に長くするわけではありません。しかし、運動によって骨や筋肉に適度な刺激が加わると、成長ホルモンの分泌が活発になり、その結果として骨の成長板がしっかり働くようになります。つまり、運動は「背が伸びるための環境づくり」に大きな役割を果たしているのです。

運動が成長を促す仕組み

骨は刺激を受けることで強くなり、成長ホルモンや骨芽細胞の働きが活性化します。特に、ジャンプや走る動きは骨に「適度な負荷」を与え、骨の形成を促進してくれます。また、運動をすることで食欲が増し、必要な栄養をしっかり摂れるようになるのも大きなメリットです。「運動 → 食欲増加 → 栄養摂取 → 成長促進」のサイクルが回ることが、背の伸びに直結する大切な流れだと感じています。

効果的な運動の種類

背の伸びをサポートする運動にはいくつかの特徴があります。

-

ジャンプや走る動き:縄跳び、バスケットボール、鬼ごっこなど。骨に縦方向の刺激が加わりやすい。

-

体を伸ばすストレッチ:ヨガやラジオ体操のように体を大きく伸ばす動きは、筋肉の緊張を和らげ、姿勢を整えてくれる。

-

外遊びで日光を浴びる:運動しながら日光を浴びると、ビタミンDの生成も促され、カルシウムの吸収に役立つ。

これらを特別な習い事として取り入れる必要はなく、日常の遊びの中でも十分効果があります。

我が家での体験

私の娘が縄跳びにはまって、毎日庭で跳んでいた時期がありました。最初は「楽しそうに遊んでいるな」くらいに思っていましたが、続けていくうちに体力がつき、食欲も明らかに増していきました。「今日もおかわり!」と言う姿を見て、運動と食事のつながりを実感したものです。そして数か月後には、身長がぐんと伸びたように感じました。やはり、運動が成長の土台をつくっているのだと確信しました。

運動と休養のバランス

注意したいのは「やりすぎ」です。過度な運動で体に過剰な負担をかけると、成長板を痛めたり、疲労でホルモン分泌がうまくいかなくなったりすることもあります。適度な運動と十分な休養のバランスが、成長期にはとても重要です。

運動は背を直接的に伸ばすわけではありませんが、「ホルモン分泌」「食欲増加」「姿勢改善」など、成長をサポートする要素を数多く含んでいます。子どもが楽しめる運動を無理なく続けられる環境を整えることが、背を伸ばすための大きな後押しになると感じています。

遺伝と環境、どちらが大きい?

「背の高さは親の身長で決まる」と考える方は多いですよね。確かに、親の身長が子どもの身長に影響することは科学的にも証明されています。しかし、それで全てが決まってしまうわけではありません。私自身も「夫が低めだから、うちの子もあまり伸びないのかも」と思っていたのですが、実際に生活習慣を整えることで成長がぐんと加速するのを目の当たりにしました。

遺伝の影響はどのくらい?

研究によると、身長における遺伝の影響はおよそ70〜80%とされています。つまり、残りの20〜30%は生活習慣や環境要因で変わる可能性があるのです。この数字だけを見ると「ほとんど遺伝で決まる」と感じるかもしれませんが、成長期の数センチの差は、子どもにとって大きな意味を持ちます。「遺伝である程度決まるけれど、環境次第でまだ伸びしろがある」と考えると前向きになれますよね。

環境要因が持つ力

身長に影響する環境要因は、栄養・睡眠・運動・ストレスの4つが大きな柱です。

-

栄養:骨や筋肉の材料になるタンパク質、骨を強くするカルシウム、ビタミン類の摂取が欠かせない

-

睡眠:成長ホルモンの分泌がピークになるのは睡眠中、とくに深い眠りの時間

-

運動:骨や筋肉を刺激してホルモン分泌を活発にする効果がある

-

ストレス:過度なストレスはホルモンバランスを崩し、成長を妨げることがある

これらをどれだけ整えられるかが、遺伝で与えられたベースを「最大限に活かすかどうか」を決めるのだと感じています。

我が家での実感

夫は身長が低めで、私は平均より少し高いくらい。だから娘の身長は「きっと真ん中くらいかな」と思っていました。ところが、生活習慣を意識して改善していくうちに、学年でも上位の背の高さになってきたんです。栄養バランスを考え、夜は早めに寝かせ、外で体を動かす習慣を作る…こうした積み重ねが目に見える形で成果に表れたのだと思います。

遺伝と環境は「どちらか」ではなく「両方」

結局のところ、遺伝と環境はどちらが大きいかを比べるものではなく、互いに補い合うものです。遺伝で背が高くなりやすい子でも、睡眠不足や栄養不足が続けば本来の成長を発揮できません。逆に、遺伝的に低めでも、環境を整えれば「その子にとっての最大値」に近づけるのです。

私が一番実感しているのは、「遺伝は変えられないけれど、環境は変えられる」ということ。親ができる工夫やサポート次第で、子どもの未来は大きく変わるのだと感じています。

まとめ|子どもの背を伸ばすには「生活習慣の積み重ね」が大切

子どもの身長が伸びる理由は、骨の成長板が活発に働くから。そこに必要なのは、栄養・睡眠・運動といった日々の積み重ねです。

我が家の経験からも言えるのは、「特別なことをするより、毎日の小さな習慣が効いてくる」ということ。牛乳を飲む、夜は早く寝る、外で体を動かす。この繰り返しが、子どもの成長をしっかり支えてくれます。

もし「背が低いのでは」と不安になったら、生活習慣を一緒に振り返ってみませんか?家庭でできる工夫が、子どもの未来を大きく育てていきます。