子どもって、磁石が大好きですよね。うちの子も冷蔵庫に貼りつけたり、くっつけたり外したりを繰り返して夢中になっていました。でも「なんで磁石はくっつくの?」と聞かれたとき、うまく説明できずに困った経験があります。

そこで今回は、子どもにも分かりやすく磁石のしくみや不思議な力を説明できるようにまとめました。親子で楽しく学びながら、身近な遊びや学びに役立ててもらえたらうれしいです。

磁石ってどんなもの?

磁石は、鉄やコバルト、ニッケルといった特定の金属を引き寄せる力を持つ、不思議で魅力的な物体です。私自身も子どものころ、理科の授業でU字型の磁石を使ってクリップを持ち上げたときのワクワク感を、今でも鮮明に覚えています。目に見えない力で物が動くことは、大人にとっても少し不思議で、つい惹きつけられてしまいますよね。

磁石の先端には「N極」と「S極」が必ずあり、この2つの極が磁石の基本をつくっています。同じ極同士を近づけると反発して押し合い、違う極同士を近づけると引き合うという性質があります。子どもが実際に遊びながら「くっついた!」「あれ、押し返された!」と発見していくのは、とてもいい学びの機会になります。私の子どもも最初は「どうして逃げるの?」と不思議そうでしたが、繰り返すうちに「同じ仲間は嫌がるんだね」と自分なりの言葉で説明するようになり、観察力の育ちを感じました。

N極とS極の不思議

磁石には必ずN極とS極がセットで存在します。ここがとてもユニークな点で、磁石をどんなに小さく割っても、必ずN極とS極がペアで現れるのです。つまり、片方だけの磁石は作れないということ。これを実際に見せてあげると、子どもは本当にびっくりします。

私も実験の一環で、壊れた磁石を子どもに見せながら「半分にしたらどうなるかな?」と問いかけたことがあります。子どもは最初「N極だけの磁石になるんじゃない?」と予想していましたが、実際に試してみると、小さくなった磁石それぞれにN極とS極が残っていることに気づき、「魔法みたい!」と声をあげていました。

この性質は、磁石の力が「端っこ」だけで生まれているわけではなく、物質の内部全体に関わっていることを示しています。だからこそ、磁石は切っても「NとS」が必ず現れるのです。「磁石はどこをとってもNとSのセット」ということを理解できると、子どもの中に「ものの仕組みは一つのルールでつながっている」という発想が育ちます。

磁石がくっつく理由

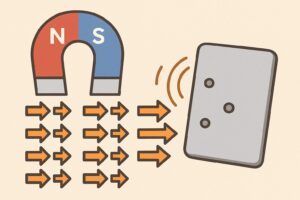

磁石が特定の金属にくっつくのは、「電子の向き」が大きく関係しています。金属の中には、目に見えないほど小さな電子がたくさん存在しています。普段は電子がバラバラな方向に動いているため、金属全体としては磁石に反応しません。ところが、磁石の近くに持っていくと、その力によって電子が同じ方向にそろって動き始めます。これを「磁化」と呼びます。

電子がそろうと、金属全体がひとつの磁石のようになり、磁石と引き合う力が生まれるのです。難しい言葉で言えば「スピンの向きが整う」ですが、子どもには「目に見えない小さな矢印がそろうと、くっつく力が出てくるんだよ」と説明してあげると、とても分かりやすく伝わります。

私も息子に説明するとき、紙に小さな矢印をバラバラに描き、それを一方向にそろえた図を見せました。「あ、そろったら力が強くなるんだ!」と理解してくれて、磁石を当てながら「今そろってるね」と自分なりの言葉で表現していました。

磁石の力は“見えない電子の並び方”によって生まれるということを知ると、子どもは科学への興味をぐっと深めます。

くっつくものとくっつかないもの

磁石がくっつくのは、鉄・コバルト・ニッケルといった「強磁性体」と呼ばれる金属です。これらは電子の動きが磁石の影響を受けやすく、すぐに方向がそろう性質を持っています。

一方で、アルミニウムや銅、木、プラスチックなどは磁石に反応しません。電子は存在しますが、磁石の力で並ぶことができないためです。

私の家では、子どもと一緒に「磁石探検」をしたことがあります。冷蔵庫、スプーン、カトラリー、アルミホイル、机の脚など、思いつくものを片っ端から試していきました。すると「スプーンはくっついたけど、アルミホイルはダメだ!」と大喜び。普段の生活の中に、磁石の不思議が隠れていることを実感した瞬間でした。

特におすすめは、100均で売っているU字型磁石や棒磁石を使っての実験です。安全で扱いやすく、子どもも直感的に「これはくっつく」「これはダメ」と繰り返し試せるので、家庭学習にもぴったりです。

磁石の種類を知ろう

磁石と一口にいっても、実はいくつか種類があります。冷蔵庫に貼ってあるマグネットのように身近なものから、工場や医療現場で使われるような強力なものまでさまざまです。知っておくと、子どもから「どうして?」と聞かれたときに分かりやすく説明できますし、大人にとっても新しい発見になります。

永久磁石

永久磁石は、自然に磁力を持ち続ける磁石です。鉄やニッケル、コバルトといった物質を加工して作られることが多く、家庭でもっともよく目にするタイプです。冷蔵庫のマグネットや、子ども用のおもちゃの部品などに広く使われています。

永久磁石の大きな特徴は、一度磁力を持つと長い間その磁力を失わないということ。もちろん年月が経つと弱まることはありますが、日常生活で使う分には「いつの間にか消えた」ということはほとんどありません。

私の子どもも冷蔵庫に貼ってあるマグネットを外したりくっつけたりしてよく遊んでいますが、そうやって毎日使っていても磁力はほとんど変わらないんですよね。

電磁石

電磁石は、電気を流すことで磁力が生まれる仕組みを持つ磁石です。スイッチを切ればすぐに磁力がなくなり、再び電気を流せば磁力が復活するという「オン・オフの切り替え」ができるのが特徴です。

身近な例でいえば、学校の理科実験で使う「釘に銅線をぐるぐる巻いて電池につなぐと磁石になる」というもの。私も子どもと一緒に試してみましたが、最初は半信半疑だった息子も、釘にクリップが吸い寄せられた瞬間に「うわー!」と大興奮していました。

工場などでは、この仕組みを利用して鉄くずを持ち上げる巨大なクレーンにも応用されています。必要なときだけ磁力を発生させられるため、効率よく安全に作業ができるのです。

人工的な強力磁石

人工的に作られた磁石の中でも、特に強力なのがネオジム磁石です。小さなサイズでも非常に強い力を持ち、私たちが普段使う磁石とは比べものにならないほどの磁力を発揮します。

たとえば、スマートフォンのスピーカー部分やパソコンのハードディスク、MRI(磁気共鳴画像装置)などの医療機器にも使われています。私たちの生活の中で知らないうちに支えてくれている存在といえるでしょう。

ただし注意点もあります。ネオジム磁石は小さいのに力が強すぎるため、子どもが不用意に触ると指を挟んでけがをしたり、電子機器を壊したりする危険があるのです。そのため家庭で子どもが扱うには向いていません。安全に配慮し、大人が管理したうえで必要なときだけ見せてあげるのがよいでしょう。

磁石でできる家庭遊び

我が家では、磁石を使った遊びをよく取り入れています。遊びながら自然に科学の不思議を体験できるので、ちょっとした理科実験のような感覚で盛り上がります。大がかりな準備も必要なく、家にあるもので気軽にできるのが魅力です。

クリップ釣りゲーム

紙の上にクリップをばらまき、磁石を糸につけて「釣り竿」に見立てると、子どもたちが大喜びで遊びます。数を競争したり、制限時間を決めて「何個釣れるか」に挑戦したりすると盛り上がりやすいです。

我が家ではクリップの代わりに、アルミホイルで小さな魚の形を作り、その中にクリップを仕込んで「おさかな釣りごっこ」にアレンジしました。子どもが「この魚は大きいから点数2倍ね!」と自分でルールを作ったりして、遊びながら想像力も育っているのを感じます。

ただ遊ぶだけでなく「磁石にくっつくかどうか」を観察する遊びに変えると、子どもの探究心が一気に高まります。

磁石の迷路

厚紙や段ボールに迷路を描き、上に小さなキャラクターを置きます。下から磁石を動かすと、キャラクターがまるで魔法のように動いていくので子どもは夢中になります。

単純な直線の迷路から始めて、だんだん複雑にしていくと長く楽しめます。我が家では「ゴールにたどり着いたらシールを1枚プレゼント」というごほうびルールをつけたところ、集中力がぐんとアップしました。

さらに「磁石同士が反発すると動きが止まってしまう」というハプニングも時々起きますが、それも子どもにとっては発見のひとつ。「あれ?なんで動かないの?」と考えるきっかけになります。

冷蔵庫マグネットで学ぶ

冷蔵庫マグネットは単なるメモ止めだけでなく、学びに使える優秀な教材です。アルファベットや数字のマグネットを貼り付けて言葉遊びをしたり、簡単な計算をしたりできます。

我が家では、買い物リストをマグネットで貼りながら「今日はりんごを買うから“りんご”の文字を探して貼ってみよう」と声をかけています。自然と文字に触れる習慣がつき、楽しく学びにつながっています。

また、子どもが「今日はカレンダーの横に自分の名前を貼る!」と、自分で工夫して遊びに取り入れることもあります。学習のきっかけは意外なところにあるんだなと実感しました。

冷蔵庫は家族みんなが毎日目にする場所なので、自然に「磁石学習コーナー」にできるのが大きなメリットです。

磁石を安全に使う工夫

磁石は子どもにとって魅力的なおもちゃですが、使い方を間違えると危険も伴います。特に小さな子どもがいる家庭では、遊びや学びに取り入れるときに注意が必要です。実際、私も子どもがまだ小さいころは「どこまで触らせても大丈夫か」を迷ったことがありました。安全に楽しむための工夫をしておくと、安心して学びに活かすことができます。

誤飲に注意

磁石の誤飲は、思っている以上に危険です。単体であれば比較的問題にならないこともありますが、複数を飲み込んでしまうと体内で磁石同士がくっつき、腸をはさんで穴を開けてしまうなど重大な事故につながります。実際に医療機関からも注意喚起が出ているほどです。

子どもは好奇心旺盛なので、色や形がかわいらしい小さな磁石を「飴みたい」と思って口に入れてしまうことがあります。誤飲のリスクを避けるためには、遊び終わったら必ず磁石を数えて確認し、子どもの手の届かない場所に片付けることが大切です。

我が家でも、磁石を使った遊びの後は必ず「お片付けチェック」を一緒にやっています。子どもも「数がそろったら合格!」という感覚で楽しんでくれるので、自然に習慣づけられました。

強力磁石は大人と一緒に

ネオジム磁石のような強力な磁石は、家庭用のマグネットとは比べものにならない力を持っています。指を挟んでけがをする可能性があるほか、スマートフォンやパソコンなどの電子機器に近づけると内部のデータが消えてしまうこともあります。

私が一度体験したのは、強力磁石をうっかり机の上に置いたときに、近くにあった金属製の文具が一気に吸い寄せられ、カチン!と音を立ててぶつかったこと。もし子どもの指が間に入っていたらと思うとゾッとしました。

そのため強力磁石は、必ず大人が管理し、遊びや実験をするときは一緒に扱うことが絶対条件です。子どもだけに持たせるのは避け、必要に応じて「見せるだけ」にとどめてもいいかもしれません。

家庭でできる安全対策の工夫

-

遊ぶときはテーブルの上など「目の届く範囲」で

-

小さな磁石は食品容器や小袋などにまとめて保管

-

電子機器の近くでは使わない

-

遊ぶ前に「磁石は口に入れない」「無理に外そうとしない」というルールを伝える

安全ルールをしっかり守れば、磁石遊びは安心して楽しめます。子どもにとっても「危ないからダメ!」と制限されるより、「こうすれば安全に遊べる」と伝えるほうが理解が進みやすいです。

まとめ|磁石をきっかけに親子で理科を楽しもう

磁石は、子どもの「なぜ?」を育てるとても良い教材です。身近にあるマグネットを使って、「くっつく理由」「N極とS極」「どんなものに反応するのか」を一緒に確かめてみると、遊びながら学びにつながります。

「どうして?」に答えられると、子どもの学びへの意欲がさらに広がります。 ぜひ家庭での遊びに磁石を取り入れて、親子で理科を楽しんでみてください。