「子どもの骨ってどう成長しているの?」「カルシウムって本当に必要なの?」――そんな疑問を持ったことはありませんか?子どもの体を支える“骨”は、実は成長期にこそ大切にしたい器官のひとつです。

本記事では、骨の役割や成長のしくみ、健康な体づくりに必要な栄養や生活習慣について、やさしく解説します。お子さんの将来のために、今からできることを一緒に考えてみましょう。

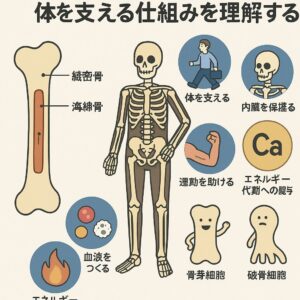

骨の役割と体を支える仕組みを理解する

骨の基本構造とは?

骨は、私たちの体を内側から支える「骨格(こっかく)」を作っている、とても大切な器官です。「骨=硬い棒」というイメージを持たれがちですが、実は非常に精巧な構造と多機能な役割を持っています。

骨の主な成分はカルシウムやリンなどのミネラル。これらがしっかり結びついて硬くなり、体を守る強固な素材となっています。

骨の構造は、大きく以下の3層に分かれています。

-

外側の緻密骨(ちみつこつ):とても硬く、密度が高いため、骨の強さを保つ中心的な役割を果たします。

-

内側の海綿骨(かいめんこつ):見た目はスポンジのように小さな空洞がたくさんあり、軽くて衝撃を吸収しやすい構造です。主に骨の端や内部に分布します。

-

中央の骨髄(こつずい):海綿骨の隙間にあるゼリー状の組織で、ここで赤血球や白血球、血小板などの血液細胞が日々作られています。

このように、骨は単なる「支え」ではなく、生命活動の維持にも深く関わっている器官なのです。

人間の骨の仕組みとその機能

人間の体には、大人で約206本の骨があります(子どもは成長途中で骨同士がまだ分かれているため、約300本とされています)。

これらの骨は関節(かんせつ)でつながれており、そこに靭帯(じんたい)や腱(けん)、筋肉が組み合わさることで、歩く・走る・物をつかむといった複雑な動作を可能にしています。

たとえば、

-

足の骨は体全体の重さを支えるよう、太くて強い構造。

-

手の骨は細かい動きを実現するため、細くて柔軟な動きができるようになっています。

つまり、すべての骨がその場所に応じた機能を果たしており、体の動きと安定を支えるために最適化されているのです。

骨の役割:6つの重要な機能

骨の役割は多岐にわたり、以下の6つが主な機能とされています。

-

体を支える

→ 骨格として全身の土台となり、体の形を保ちます。内臓の位置も安定させる役割があります。 -

運動を助ける

→ 筋肉と協力して、歩く・走る・持ち上げるなどの動きを可能にします。筋肉が骨に付着して動くことで関節が動きます。 -

内臓を保護する

→ 頭蓋骨は脳を、肋骨は心臓や肺を包み込んで守っています。骨がなければ、ちょっとした衝撃でも内臓が傷つくリスクが高くなってしまいます。 -

血液をつくる

→ 骨髄の中で赤血球・白血球・血小板などが生成され、体中を巡る血液の材料となります。免疫機能にもかかわっています。 -

カルシウムの貯蔵庫

→ 骨はカルシウムやリンを貯める「倉庫」の役割も持っており、体内のミネラルバランスが崩れたときにはそこから供給されます。 -

エネルギー代謝に関与する

→ 骨は脂肪や糖の代謝を調整するホルモンの分泌にも関係しており、近年では「内分泌器官」としての役割も注目されています。

このように、骨は「動く・守る・つくる・ためる」といった、まさに全身の司令塔的な存在とも言える役割を担っているのです。

骨の作り:骨細胞とその役割

骨は一度作られたら終わりではなく、常に「古い骨を壊して→新しい骨に入れ替える」というサイクルを繰り返しています。この仕組みを骨代謝(こつたいしゃ)と呼びます。

このサイクルを支えているのが、次の2種類の骨細胞です。

-

骨芽細胞(こつがさいぼう):新しい骨を作る細胞。カルシウムやコラーゲンを材料にして、強くしなやかな骨を形成します。

-

破骨細胞(はこつさいぼう):古くなった骨を溶かし、体内に吸収する働きをします。骨を“壊す”担当です。

この2つがバランスよく働くことで、骨は常に新しく健康な状態を保てるのです。しかし、このバランスが崩れると、たとえば、

-

破骨細胞が優位になる → 骨がスカスカになり、骨粗しょう症のリスクが上がる

-

骨芽細胞が優位になる → 骨が異常に硬くなる病気の原因になる

そのため、骨代謝のバランスを整える生活(栄養・運動・睡眠)が非常に重要だと言えます。

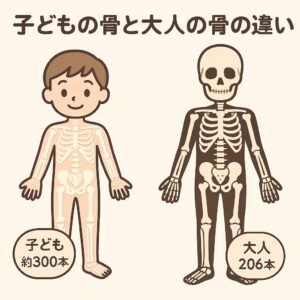

子どもの骨と大人の骨の違い

骨の数の違いと成長過程

赤ちゃんの骨の数は約300本。これは大人の206本よりも約100本も多いことをご存じでしょうか?

これは、成長の過程で複数の骨がつながり、1つに融合していくためです。たとえば、頭蓋骨(ずがいこつ)や仙骨(せんこつ)は、乳幼児期には細かく分かれており、やわらかくて変形しやすくなっています。しかし年齢とともに硬くなり、骨同士がくっついて一体化していきます。

骨が伸びるのは「骨端線(こったんせん)」という、骨の端にある成長軟骨の部分です。ここで新しい骨がつくられることで、身長が伸びていきます。この骨端線は思春期にピークを迎え、おおよそ18歳前後で閉じると、骨の成長は止まります。

そのため、子どもの成長期にいかに骨を強く育てられるかが、その後の健康に大きな影響を与えるのです。

子どもの骨の特徴と成長のためのカルシウム

子どもの骨は、大人の骨と比べてやわらかくて弾力があるという特徴があります。これは、まだ十分にカルシウムが沈着しておらず、骨の内部構造が未熟だからです。

このおかげで、子どもは転んでも骨折しにくい反面、強い衝撃を受けると骨が曲がったまま癖がついてしまう(成長軟骨損傷)こともあるため注意が必要です。

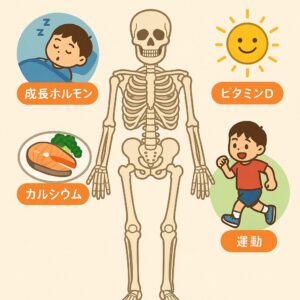

骨の健やかな成長に欠かせないのが、以下の3つの要素です。

-

栄養(特にカルシウム・ビタミンD・たんぱく質)

→ 牛乳、小魚、大豆製品、緑黄色野菜などを日常的に取り入れる -

適度な運動(ジャンプ・走る・登るなどの負荷運動)

→ 骨に刺激が加わることで、骨が強くなっていきます -

十分な睡眠と休息

→ 成長ホルモンが最も多く分泌されるのは、睡眠中。骨の修復と発達に不可欠です

大人になってからの骨の変化

大人になると、骨の成長(長さを伸ばすこと)は止まりますが、骨は生きている組織ですので、古い骨を壊して→新しい骨をつくる「骨代謝」は一生続きます。

しかし、年齢を重ねるとこの代謝のバランスが崩れ、

-

骨をつくる力<壊す力

となることで、骨密度が下がりやすくなります。

特に女性は閉経後にエストロゲン(骨の代謝を調整するホルモン)の分泌が減るため、急激に骨量が低下する傾向があります。これが「骨粗しょう症(こつそしょうしょう)」の主な原因です。

骨粗しょう症のリスクと予防法

骨粗しょう症とは、骨がスカスカになってちょっとした転倒でも骨折してしまう病気です。高齢者に多い病気ですが、若いうちからの生活習慣で予防することが可能です。

骨粗しょう症予防の3原則:

-

カルシウムを毎日とる

牛乳・ヨーグルト・小魚・ひじき・小松菜などがおすすめ -

骨に刺激を与える運動を習慣にする

ジャンプ、階段の上り下り、ウォーキングなど「骨を使う運動」を意識的に -

日光浴でビタミンDを生成

1日15〜30分程度の外遊びや散歩で十分。ビタミンDはカルシウムの吸収を助けます

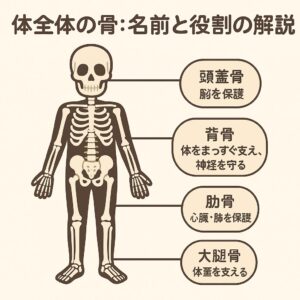

体全体の骨:名前と役割の解説

主要な骨の名称:体を支える骨の種類

人間の骨は、全身にくまなく配置され、それぞれが異なる役割を果たしています。以下は特に代表的な骨の名称と機能です。

-

頭蓋骨(とうがいこつ):脳を外部の衝撃から守る

-

背骨(せぼね・脊椎):体の中心をまっすぐに保ち、神経(脊髄)を守る

-

肋骨(ろっこつ):心臓や肺などの重要な臓器を囲って保護する

-

上腕骨(じょうわんこつ):腕の骨の中で最も太く、力の伝達にかかわる

-

大腿骨(だいたいこつ):人の体の中で最も太くて長い骨。全体重を支える“主柱”です

関節の働きとその重要性

骨と骨の間には「関節(かんせつ)」があります。関節は体の柔軟な動きを生み出すために欠かせない構造です。

主な関節の種類は以下の通りです。

-

球関節(きゅうかんせつ):自由度が高く、ぐるぐる回せる(例:肩・股関節)

-

蝶番関節(ちょうつがいかんせつ):一方向に開閉する(例:ひじ・ひざ)

-

回旋関節(かいせんかんせつ):ねじるような動きができる(例:首)

関節には軟骨や関節液が存在し、骨と骨の摩擦を防いでスムーズな動きを可能にしています。

骨と筋肉の関係:運動するために必要な要素

骨と筋肉は「腱(けん)」という組織でつながれています。筋肉が縮んだときに腱を通じて骨を引っ張ることで、関節が動き、体が動作を行うのです。

この仕組みがあるおかげで、

-

手を曲げる

-

足を蹴り上げる

-

物を持ち上げる

といった複雑な動作ができるようになっています。骨は“支柱”、筋肉は“エンジン”と考えると分かりやすいかもしれません。

骨の形成と吸収のメカニズム

骨の形成過程とその要因

骨は、私たちが生まれるはるか前の胎児期から作られ始めています。最初は柔らかい軟骨(なんこつ)でできており、そこにカルシウムやリンなどのミネラルが沈着していくことで、硬い骨へと変わっていきます。この過程を骨化(こっか)と呼びます。

骨の形成には、以下の要因が大きく関わります。

- 成長ホルモンの分泌

→ 子どもの身長や骨の長さに直接影響。夜間の深い睡眠中に多く分泌されます。 - 栄養の摂取(カルシウム・ビタミンD・たんぱく質)

→ 骨の材料であるカルシウムをしっかり取り入れ、ビタミンDがその吸収を助け、たんぱく質が骨の構造を支えます。 - 適度な運動による刺激

→ 骨に物理的な刺激(ジャンプ・歩行など)を与えることで骨形成が活発になります。宇宙飛行士が無重力で骨密度が低下するのは、この刺激がないためです。

これらの要素は単独ではなく、互いに補い合う関係にあります。成長期の子どもにとって、日々の生活習慣全体が骨の形成に直結しているといえます。

カルシウムの吸収と骨健康の関連

骨の主成分であるカルシウムは、食事から摂取され、小腸で吸収されますが、その吸収率は決して高くありません。カルシウムの吸収を助けるカギとなるのがビタミンDです。

- ビタミンDの役割

→ 腸からのカルシウム吸収を促進し、血液中のカルシウム濃度を一定に保つ

→ 骨へのカルシウム沈着も助ける

ビタミンDは、日光を浴びることで皮膚で生成されるため、外遊びや朝の散歩が非常に有効です。紫外線が少ない冬場や日照時間が短い地域では、食事からの摂取も重要になります。

おすすめの習慣:

- 朝の登校前に軽く日光を浴びる(15〜30分程度)

- 日光干しした魚(しらす干し、干ししいたけ)や卵黄を食事に取り入れる

骨量を維持するための生活習慣

成長期だけでなく、大人になってからも骨量(骨密度)を維持する生活習慣が重要です。以下の3つが骨を丈夫に保つ基本の習慣です。

- 栄養バランスの取れた食事

– カルシウム(乳製品・小魚・大豆製品)

– ビタミンD(魚・きのこ類)

– たんぱく質(肉・魚・卵・大豆) - 毎日の軽い運動

– ジャンプ、ウォーキング、階段の上り下りなどの「骨に負荷がかかる運動」 - 規則正しい生活リズムと十分な睡眠

– 成長ホルモンの分泌を促すには「夜10時〜深夜2時」の睡眠が大切

骨に関する病気とその原因

骨に関連する主な病気一覧

骨は見た目には分かりづらい器官ですが、実は多くの病気が骨に関係しています。

| 病名 | 特徴 |

|---|---|

| 骨粗しょう症 | 骨密度が低下し、骨がスカスカに。高齢者に多いが、若年性もある。 |

| 骨軟化症 | 骨が柔らかくなる病気。主にビタミンD不足が原因。 |

| 骨腫瘍 | 骨にできる腫瘍(良性・悪性どちらも)。 |

| 骨折 | 骨が物理的に折れること。子どもも高齢者も注意が必要。 |

| 関節炎 | 関節に炎症が起きる疾患。加齢、使い過ぎ、自己免疫が原因になることも。 |

子どもに多い骨の病気とその予防策

成長期の子どもに特有の骨の病気もあります。適切な知識と予防でリスクを減らすことが可能です。

| 病名 | 特徴 |

|---|---|

| オスグッド病 | 成長期のひざに痛みが出る。運動量の多い子に多い。 |

| 骨端症(こったんしょう) | 骨端線に負荷が集中し、骨の成長に影響が出る疾患。 |

| 小児骨折 | 柔らかい骨が変形しやすい。無理なスポーツで発症しやすい。 |

予防策:

- 運動前後のストレッチと準備運動

- 栄養と休養のバランスを意識した生活

- 無理なトレーニングや長時間の負荷を避ける

骨の健康を守るための必要な対策

骨の健康は毎日の積み重ねで守ることができます。以下のような取り組みを家庭で意識してみてください。

- 食生活の見直し:カルシウム・ビタミンDを意識的に摂取する

- 遊びや運動の時間確保:外遊びやスポーツで骨に刺激を与える

- 定期的な健康チェック:身長・体重だけでなく、骨密度や成長曲線も確認

まとめ|骨の役割を知って子どもの成長を支えましょう

骨は、体を支えるだけでなく、内臓の保護や血液をつくるなど、成長に欠かせない大切な役割を担っています。特に子どもにとっては、日々の栄養や運動、生活習慣が将来の骨の強さに大きく影響します。

今回の記事で紹介したような知識を日常に活かし、今できることから少しずつ取り入れてみてください。骨の健康は、一生を通じて体と心の土台となる大切なテーマです。お子さんと一緒に、骨のことを学ぶきっかけにしてみましょう。