「また風邪をもらってしまった…」子どもが保育園や学校でもらってきた風邪が、家族に広がってしまうことは珍しくありません。特に小さな子どもは、まだ免疫が弱く、大人とは違う感染の仕方をすることも。どうして子どもの風邪はうつりやすいのか、その仕組みを知ることで、家族全員が安心して過ごすことができます。

この記事では、風邪の感染経路や家庭内での予防法をわかりやすく解説。子どもから風邪をもらいやすい親御さんに向けて、実践しやすい対策もご紹介します。

風邪はどうやってうつるの?

子どもが風邪をひくと、「またうつされた!」と感じる親御さんも多いはず。この記事では、風邪がどのようにうつるのか、その仕組みや予防策、家庭でできる対応について詳しく解説します。

風邪の基本的な仕組みとは?

風邪とは、ウイルスが鼻や喉などの上気道に感染し、炎症を引き起こすことで発症する感染症の総称です。「風邪ウイルス」とひとことで言っても、その種類は非常に多く、200種類以上あるとされています。

代表的なウイルスに感染すると、喉の痛み、鼻水、咳、発熱などの症状が現れますが、どのウイルスに感染したかによって症状の程度や現れ方が異なります。また、同じウイルスに感染しても、子どもと大人とでは症状の出方に差があることも特徴です。

風邪のウイルスとその感染経路

風邪を引き起こすウイルスの代表には以下のようなものがあります。

-

ライノウイルス:最も一般的な風邪の原因で、軽い喉の痛みや鼻水を伴います。

-

RSウイルス:乳幼児に多く、高熱や咳が長引くことがあります。

-

コロナウイルス(旧型):現在の新型コロナウイルスとは異なり、以前からある風邪の原因ウイルスです。

これらのウイルスは、主に以下の2つの経路で人から人へと感染します。

-

飛沫感染:感染者が咳やくしゃみをする際に放出したウイルスを含む飛沫が、他の人の口や鼻に入り込むことで感染します。飛沫は1〜2メートルの範囲に広がるため、密な空間では注意が必要です。

-

接触感染:感染者の鼻水や唾液が付着した手や物(例:ドアノブ、リモコン、玩具など)を他人が触れ、その手で目・鼻・口に触ることでウイルスが体内に侵入します。

飛沫感染と接触感染の違い

飛沫感染と接触感染は、どちらも風邪の主な感染経路ですが、仕組みと防ぎ方が少し異なります。

-

飛沫感染は「空気中に飛んだウイルスを吸い込む」ことで起こります。感染者と近距離で会話したり、咳やくしゃみを直接浴びたりしたときに感染リスクが高くなります。そのため、マスクの着用や一定の距離を保つことが有効な予防策となります。

-

接触感染は「ウイルスが付着した物に触れた手から口や鼻に入る」ことで感染します。見えないウイルスが日常のあらゆる場所に潜んでいるため、手洗いの徹底やこまめな消毒が大切です。特に子どもは無意識に顔を触ることが多く、注意が必要です。

このように、風邪の感染は目に見えないウイルスによって静かに広がっていきます。感染の仕組みを正しく理解することで、家族みんなで予防意識を高めることができます。

子どもから大人にうつる風邪

子供の風邪はなぜうつるのか?

小さな子どもはまだ衛生習慣が十分に身についておらず、咳やくしゃみが出てもマスクを正しく着用できないことがほとんどです。中には、マスクそのものを嫌がる子も多く、咳や鼻水を手でぬぐったまま、おもちゃや家具などに触れることも少なくありません。

また、指しゃぶりや口に手を入れる行動も日常的に見られ、そこからウイルスが口や鼻に運ばれることで、ウイルスが体内で増殖しやすくなります。こうした行動パターンが、子どもを“風邪のウイルスを広げやすい存在”にしているのです。

子供の風邪が大人にうつる確率は?

子どもが風邪をひくと、看病する大人にもうつってしまう――そんな事例は決して珍しくありません。家庭内感染の確率は30〜50%とも言われており、特に次のような条件が重なると感染リスクが高まります。

-

大人の免疫力が低下している(睡眠不足・疲労・ストレスなど)

-

子どもとの距離が近い(添い寝・抱っこなど)

-

看病中に手洗い・うがいを十分にできない

-

子どものくしゃみや咳を至近距離で浴びる

ウイルスは目に見えないため、「少しだけなら大丈夫だろう」という油断が感染の引き金になることも多いのです。

看病中、子どもが咳き込むたびに顔をそむけてはいたのですが、結局2日後には自分も喉が痛くなってしまいました。こまめな手洗いとマスクを意識していたつもりでも、やはり抱っこ中の接近には要注意ですね。

家族内での風邪の感染リスク

家庭という環境は、外出先とは違い「密閉・密接・密集」の三密が起こりやすい場所です。空気の流れが悪い室内で、ウイルスを含んだ飛沫や接触が繰り返されると、家族間で次々に感染が広がってしまいます。

特に注意したいのが、以下のような家庭内の感染リスク要因です。

-

共用の寝具・タオル・コップを使っている

-

換気が不十分な室内で過ごしている

-

子どもが触ったおもちゃや家具をこまめに消毒していない

-

食事中も近距離で向き合っている

「家の中だから安心」という油断が、感染を広げる原因になってしまうこともあるのです。

子供の風邪をよくもらう母親の体験談

育児中の母親にとって、子どもの風邪は他人事ではありません。実際に、次のようなリアルな声が多く寄せられています。

-

「子どもが夜中に何度も咳き込み、寝不足のまま看病を続けていたら、自分も熱を出してダウン」

-

「抱っこのたびに顔に咳を浴びていたら、2日後には喉がイガイガし始めた」

-

「一緒に寝ていたら、枕や布団に鼻水が…結果的に家族全員ダウン」

こうした経験談から分かるように、看病する親自身の健康管理も非常に大切です。マスクや手洗いの徹底に加え、看病のあいだも自分の体を守る意識が欠かせません。可能であれば、看病する人を一時的に限定したり、他の家族と協力して交代制にすることも感染リスクを下げるポイントです。

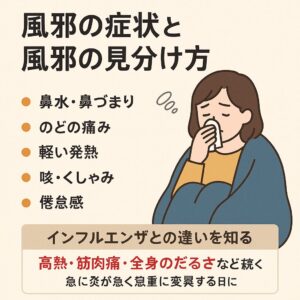

風邪の症状と風邪の見分け方

風邪の症状はどのようなもの?

風邪は、ウイルスによる上気道の炎症によって起こるため、比較的軽い症状から始まることが多く、次のような症状が順に、あるいは同時に現れます。

-

鼻水・鼻づまり:透明でサラサラとした鼻水から始まり、黄色っぽく粘度が増してくることもあります。鼻詰まりで眠れないケースも多いです。

-

のどの痛み:最初に「イガイガする」と感じることが多く、飲み込むときに違和感や軽い痛みを伴うことがあります。

-

軽い発熱:37~38度前後の微熱が出ることがありますが、比較的短期間で下がることが多いです。

-

咳・くしゃみ:風邪の初期には乾いた咳が多く、進行すると痰を伴う咳に変わることもあります。

-

倦怠感(だるさ):体が重く感じたり、食欲がなくなるなどの症状が出ることがありますが、インフルエンザほどの強さはないのが一般的です。

インフルエンザとの違いを知る

風邪とよく似た症状を持つものに「インフルエンザ」がありますが、いくつかの明確な違いがあります。

-

インフルエンザの特徴的な症状:

-

38度以上の高熱(急激な発熱が多い)

-

関節痛・筋肉痛・頭痛

-

強い全身の倦怠感

-

突然の症状悪化

-

これに対し、風邪はゆっくりと症状が出始め、体への負担も比較的軽い傾向にあります。インフルエンザは感染力が非常に高く、集団生活の場では注意が必要です。判断に迷ったときや、高熱が続く場合は、早めに医療機関を受診することが安心です。

風邪の症状ごとの対処法

症状を正しく見極めて、適切に対処することが回復への近道です。以下に主な症状別の対処法をまとめました。

-

鼻水・鼻づまり:こまめに鼻をかみ、部屋を加湿して鼻の粘膜を潤すようにしましょう。蒸気吸入や鼻用スプレーの使用も効果的です。

-

咳・くしゃみ:のどを乾燥させないよう、こまめに温かい飲み物(白湯・生姜湯など)を摂取するのが効果的です。マスクの着用も喉の保湿と周囲への感染予防につながります。

-

軽い発熱:発熱時は無理をせず安静にし、こまめに水分補給を行うことが大切です。解熱剤の使用は、体温が高すぎるときやつらい症状がある場合に限り、医師の指示のもと使用しましょう。

-

倦怠感:体を休めることが最優先。無理に食事を摂る必要はありませんが、スープやおかゆなど消化に良いものを少しずつ摂ると回復が早まります。

このように、風邪の症状は一見似たようでも、状態やウイルスの種類によって変化します。自分や子どもの体調の変化に気づいたら、無理をせず早めのケアを心がけましょう。

風邪の予防策と対処法

風邪の感染を防ぐためには、日常生活の中でできる小さな工夫の積み重ねが大切です。特に家庭内では、親子で意識を高め、予防行動を習慣にすることが感染拡大の防止につながります。

家庭でできる風邪対策

風邪を家族の中で広げないためには、次のような基本的な生活習慣の見直しが有効です。

冬は寒さで換気をさぼりがちでしたが、加湿器とタイマーで1時間おきに数分だけ窓を開ける習慣を始めました。これだけでも空気の重さが違い、風邪の広がり方も減ったように感じています。

-

こまめな換気:室内の空気を定期的に入れ替えることで、ウイルスの滞留を防ぎます。特に冬場は寒さから窓を閉めがちですが、1〜2時間ごとに数分間だけでも換気を心がけましょう。

-

湿度50〜60%を維持:ウイルスは乾燥した環境を好むため、適切な湿度を保つことで感染力を弱めることができます。加湿器の使用や、濡れタオルを室内に干すといった方法も効果的です。

-

タオルの共用を避ける:家族間でタオルを共用すると、手や口を介した接触感染のリスクが高まります。手拭き用や洗顔用のタオルは、必ず個別に分けて使用しましょう。

-

着替えや寝具の清潔を保つ:風邪のウイルスは衣類や布団にも付着する可能性があります。体調が悪いときは、衣類や枕カバー・シーツをこまめに洗濯し、清潔な環境を維持しましょう。

手洗いやうがいの重要性

風邪予防の基本中の基本が「手洗い」と「うがい」です。特に外出後や食事前には、必ず石けんを使った丁寧な手洗いを習慣にしましょう。手のひらだけでなく、指の間や爪の周り、手首までしっかり洗うことがポイントです。

うがいは喉の粘膜についたウイルスを洗い流す効果があり、水だけでも十分ですが、殺菌成分を含んだうがい薬を使うのもひとつの方法です。

子どもには「手洗いの歌」や「泡で遊びながら洗う」など、楽しみながら身につけられる工夫をすると習慣化しやすくなります。

マスクの着用と湿度管理

マスクは風邪の予防にも、すでに症状が出ている人からの感染拡大防止にも効果的です。咳やくしゃみをするときはマスクを着用し、飛沫を広げないようにしましょう。

また、冬場は室内が乾燥しやすいため、湿度50〜60%の維持が重要です。湿度が下がると鼻や喉の粘膜が乾燥し、防御力が弱くなってしまいます。加湿器を使うほか、洗濯物を部屋干しする、やかんを沸かすなどの方法も効果的です。

治療法と市販薬の選び方

風邪はウイルスが原因のため、基本的には自然治癒を待つ対症療法が中心となります。症状を緩和するために市販薬を使用する場合は、以下のポイントに注意しましょう。

-

鼻水・鼻づまり → 抗ヒスタミン成分配合の薬

-

喉の痛み・咳 → 鎮咳薬やトローチ

-

熱や頭痛 → 解熱鎮痛薬(例:アセトアミノフェン)

複数の症状が出ている場合は、総合感冒薬を使用することもありますが、自分の症状に合った成分を選ぶことが重要です。子どもや持病のある方は、自己判断せずに医師や薬剤師に相談するのが安心です。

このように、日頃からの予防と正しい対処が、風邪に負けない家庭づくりの鍵になります。

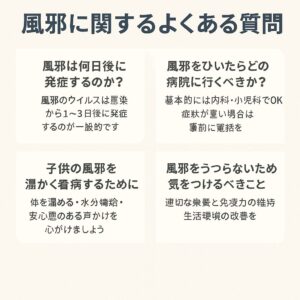

風邪に関するよくある質問

風邪は何日後に発症するのか?

風邪のウイルスに感染してから症状が現れるまでの潜伏期間は、おおよそ1〜3日程度とされています。感染してすぐに症状が出るわけではなく、最初は無症状であっても、体内ではすでにウイルスが増殖を始めています。

くしゃみや鼻水、のどの痛みなどの初期症状が現れた段階で、すでに他人に感染させる可能性があるため、「まだ軽いから大丈夫」と思っても油断は禁物です。違和感を覚えたら、早めの対処とマスクの着用が大切です。

風邪をひいたらどの病院に行くべきか?

風邪の症状(発熱、咳、鼻水など)がある場合、大人は内科、子どもは小児科を受診するのが一般的です。軽症の場合は市販薬や家庭での対処で回復することもありますが、以下のような状況では医療機関を受診するようにしましょう。

-

高熱が続いている(38度以上が数日間)

-

呼吸が苦しい、ゼーゼーする

-

食事や水分がとれない

-

ぐったりしている、反応が鈍い

また、受診前に病院へ電話で相談しておくとスムーズです。特にインフルエンザや新型コロナウイルスが流行している時期は、発熱外来の案内を受けることもあります。

子供の風邪を温かく看病するために

子どもの風邪は、体だけでなく心のケアも大切です。安心できる環境を整え、親の存在がそばにあることで、子どもも安心して回復に向かうことができます。以下のようなポイントを意識して看病しましょう。

-

体を温める:薄手の毛布や湯たんぽなどで体を冷やさないようにします。

-

水分補給をこまめに:お茶や白湯、経口補水液などを少しずつ与えると脱水予防になります。

-

やさしい声かけを:不安な気持ちを和らげるために、落ち着いたトーンで話しかけてあげましょう。

-

無理に食べさせない:食欲がないときは、果物やおかゆなど消化に良いものを少しずつでOKです。

なお、看病する親自身も睡眠や栄養をしっかり取り、体調を崩さないよう意識することがとても重要です。

風邪をうつらないために気をつけるべきこと

適切な栄養と免疫力の維持

風邪を予防するためには、日常的な免疫力の維持が欠かせません。特別なことをしなくても、以下のような基本習慣が大きな効果を発揮します。

-

栄養バランスの取れた食事(特にビタミンCやたんぱく質)

-

十分な睡眠(大人で7時間以上、子どもはもっと長く)

-

適度な運動(散歩やストレッチなどでもOK)

-

ストレスの軽減(趣味やリラックスタイムを大切に)

これらは大人だけでなく、子どもにも伝えていきたい生活習慣です。家族全員で取り組むことで、より効果的な健康維持ができます。

生活環境の改善がもたらす影響

風邪ウイルスを「家の中で広げない」ためには、生活環境の見直しも大切です。以下のような工夫が、感染リスクの軽減につながります。

-

加湿器や空気清浄機の活用:空気中のウイルスを減らし、喉の乾燥も防ぎます。

-

掃除の頻度を上げる:床やテーブル、ドアノブなどの接触面を清潔に保つことで、接触感染を防ぎます。

-

換気を習慣にする:2〜3時間おきに窓を開けるだけでも、室内の空気環境は大きく変わります。

衛生的な生活空間をつくることが、風邪を“持ち込まない・広げない”家庭づくりの第一歩です。

登園時の注意点とママの実践方法

子どもが保育園や幼稚園に通っていると、風邪の感染リスクが高まる場面が多くなります。次のような実践を取り入れると、安心して登園させることができます。

-

咳や鼻水が出ているときは、できるだけマスクを着用(嫌がる場合は、せめて咳エチケットの指導を)

-

園と連携し、体調の変化をこまめに報告・相談

-

予備のマスク・ハンカチ・着替えを持たせておくと、急な対応にも安心

-

早めの帰宅や休園も選択肢に。体調不良が長引くと本人もつらく、周囲にもうつしてしまう可能性があります。

子どもと家族、そして周囲の子どもたちの健康を守るためにも、無理のない登園判断と実践的な対応が求められます。

まとめ|子どもの風邪の仕組みを知って家庭内感染を防ごう

子どもの風邪が大人にうつる背景には、ウイルスの種類や感染経路、免疫力の違いなどが関係しています。特に飛沫感染や接触感染は日常生活の中で起こりやすく、家族全員が注意を払う必要があります。

この記事で紹介した基本的な知識や予防策を実践することで、家庭内での感染リスクを大幅に下げることが可能です。まずは手洗い・うがい・マスクの徹底から始めて、体調の変化にも早めに気づける環境を整えていきましょう。日頃のちょっとした意識が、大切な家族を守る第一歩になります。