子どもに「なんで風って吹くの?」と聞かれて、ハッとしたことがあります。

毎日感じている風なのに、その仕組みって説明しようとすると意外と難しいものですよね。

この記事では、子どもにも伝えやすい風の仕組みを、親子の会話や家庭の雰囲気を交えながらわかりやすく紹介します。

「風ってどうして起こるの?」「なぜ強かったり弱かったりするの?」そんな疑問に答えながら、自然のふしぎを一緒に楽しんでいきましょう。

子どもに聞かれた「風ってなに?」の衝撃

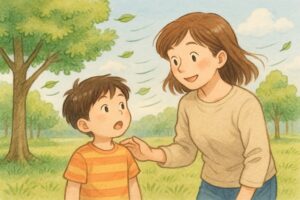

ある日、洗濯物を干していたときのこと。

少し強めの風が吹いて、ハンガーがカタカタと揺れていました。そんなとき、息子がふとつぶやいたんです。

「ねぇ、ママ。風ってどこから来るの?」

突然の質問に、私はドキッとしてしまいました。

「風かぁ…空気が動いてるんだよ」と何とか答えながらも、自分の中にモヤモヤが残っているのを感じました。

「空気が動く」って、じゃあどうして動くの?どこから?なんで?

そう聞かれたら、私はちゃんと答えられるんだろうか?

そのとき初めて、“知ってるつもり”になっていたことに気づいたんです。

日常の中にある当たり前の自然現象。

でも、いざ子どもに聞かれると、言葉にできないことって意外と多いんですよね。

しかも相手は、なぜなぜ期真っ盛りの5歳児。曖昧な答えでは納得してくれません。

「ママもちゃんと知りたいな。いっしょに調べてみようか」

そう声をかけると、息子はうれしそうに「うん!」と頷いてくれました。

それから私たちは、絵本を読んだり動画を見たり、風のしくみについて少しずつ学び始めました。

“教える”のではなく、“一緒に知る”という体験は、親子の会話をぐっと深めてくれるものだったんです。

風が吹く理由|空気の温度差がカギ

風が吹くのは、空気の温度差によって起こる自然の現象です。

でもこれ、頭ではわかっていても、いざ子どもに説明しようとすると「どう言えばいいんだろう…?」と迷ってしまうこともありますよね。

私も最初は、「あったかいところと、冷たいところがあると風ができるんだよ」とざっくり伝えてみたのですが、「なんで?」「どうしてそうなるの?」と矢継ぎ早に質問攻め。そこで、一緒に深掘りしてみることにしました。

あたたかい空気と冷たい空気の関係

空気は、温められると軽くなって上にのぼり、冷えると重くなって下へおりてくるという性質があります。

この性質の違いが、空気を動かし、風が生まれるカギなんです。

たとえば、晴れた日の日なたにいると体がポカポカしてきますよね。これは、地面が太陽の熱であたたまり、その近くの空気も温められているからです。温まった空気は軽くなってふわっと上へと上がっていきます。

一方で、海や日陰のような涼しい場所の空気は冷たくて重いので、下の方にたまりやすくなります。

するとその冷たい空気が、上へと逃げていったあたたかい空気のあとに「スーッ」と流れ込んでくるんです。

つまり、

-

日なたの空気(あたたかい) → 上にのぼる

-

日陰や海の空気(冷たい) → 下に流れ込む

この入れ替わりの流れこそが、「風」の正体なんですね。

私はこの仕組みを「空気の入れ替えゲーム」みたいなものだよ、と息子に伝えてみました。すると、「なんかおもしろいね!」と目を輝かせてくれて、すごくうれしかったのを覚えています。

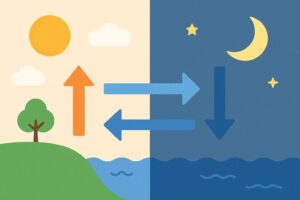

日中と夜で風の向きが変わる?

もうひとつ興味深いのが、風の向きが時間帯によって変わること。

海辺では、昼と夜で風の吹く方向が真逆になることがあります。

-

昼間は太陽が出て、陸地があたたまりやすいので、陸の空気が上へ上がり、海から陸へと風が吹く。

-

夜になると陸が冷えて、逆に海のほうが温かくなるので、陸から海へと風が流れていく。

このような現象は「海風」「陸風」と呼ばれていて、自然が自分でバランスをとろうとしている証でもあります。

子どもにとっては「風って気まぐれなんじゃなくて、ちゃんと理由があるんだ!」という発見にもつながるようで、「昼と夜で風が逆になるの、不思議だね」と話してくれました。

身近な自然の動きに理由があることを知ると、子どもだけでなく大人も少し感動してしまいますよね。

強い風・弱い風のちがいって?

「今日は風が強いなあ」と感じる日もあれば、「今日はぜんぜん風がないね」という穏やかな日もありますよね。

同じ“風”でも、強さや速さがまったく違うのはなぜなんだろう?と、子どもに聞かれて、私自身あらためて考えるきっかけになりました。

風が強いか弱いかを決めるのは、単に温度差だけではありません。

実は、「気圧」や「天気の変化」も深く関係しているんです。

気圧の差による空気の動き

「気圧ってなに?」と聞かれると、少し難しく感じるかもしれませんが、簡単に言うと「空気の重さ」のこと。

空気は目に見えませんが、ちゃんと重さがあって、その重みがかかっている状態を「気圧が高い・低い」と表現します。

そして、自然の世界では、

-

気圧が高いところから、低いところへ空気が流れていく

というルールがあるんです。

このときに生まれる空気の流れが、まさに“風”というわけなんですね。

子どもには、「重い空気が軽い空気のところに押しかける感じだよ」とたとえると、「押しくらまんじゅうみたいな感じ?」と、ちょっとピンときたようでした。

気圧差が大きいと風が強くなる

そしてここがポイント。

気圧の差が大きければ大きいほど、空気が流れる力も強くなる=風が強くなるんです。

たとえば、台風のときって「ビュービュー」とすごい音を立てて風が吹きますよね。

これは、台風の中心がとても低気圧で、周囲との気圧差がものすごく大きいため。空気が一気に流れ込もうとして、ものすごい勢いの風が発生するんです。

台風の日に風が激しくなるのは、自然がバランスを取ろうとしている証拠。

私は息子に、「空気がバランスをとろうとして動いてるんだよ」と伝えると、うなずきながら「空気もがんばってるんだね」とポツリ。

その一言に、なんだかこちらがほっこりしてしまいました。

風の強さも、自然の中の“調整”や“バランス”の一部だと知ると、ただの強風も少し違って見えてきますよね。

こうした小さな疑問をきっかけに、子どもが自然のしくみに興味を持ってくれるのは、親としてもうれしい発見です。

自然の風と人工の風のちがい

夏になると、わが家では扇風機が大活躍します。

リビングでは一日中ぐるぐる回りっぱなしで、寝るときにも枕元に置いているくらい。

ある日、息子がそんな扇風機の前で涼んでいるときに、ふとこんなことを言ったんです。

「ねぇママ。この風って、外の風と違うの?」

私は「これは人工の風っていって、機械がつくった風なんだよ」と答えました。

でもその瞬間、子どもの中でなにかが引っかかったようで、目をキラキラさせながら「人工ってなに?」「なんで扇風機が風を出せるの?」と質問攻めに。

こういうときって、ただ「機械が回ってるから」って言うだけじゃもったいないんですよね。

風って、自然にもあるし、人がつくることもできる。

それって、子どもにとってはとても不思議で、おもしろい発見なんだと思います。

人がつくる風|扇風機・ドライヤーなど

扇風機やドライヤー、エアコンなどから出てくる風。

これらはいずれも、モーターでプロペラを回して空気を押し出しているだけなんです。

つまり、「風を“作っている”」というより、

「空気を“動かしている”」のが人工の風というわけです。

この話をすると、息子は「えっ?空気って押せるの?」と不思議そうな顔。

「そうだよ、空気も見えないけどちゃんと“ある”から、押したり引いたりできるんだよ」と伝えると、「おもしろい〜!」と大盛り上がりでした。

また、「じゃあ、自然の風も空気が動いてるの?」という流れから、

「風って全部“動く空気”なんだね」というまとめまで自然とたどり着いて、子どもの理解力に驚かされました。

自然の風と人工の風、どっちが気持ちいい?

ここからさらに話題が広がって、「どっちの風が気持ちいいかな?」と家族で話してみることに。

外で遊んだあとに感じる夕方の風は、ふわっとしていて、どこかやさしい。

一方、扇風機の風は、狙ったところに風がくるからスッキリ感はあるけど、ずっと当たっていると冷えすぎたり、肌が乾燥したりすることもあります。

「やっぱり、自然の風ってやさしいよね〜」

「でも、人工の風がないと夏は暑すぎてムリ!」

そんな会話をしながら、それぞれの風には“違った良さ”があることを改めて実感しました。

自然の風と人工の風は、仕組みも感じ方も違うけれど、どちらもわたしたちの暮らしには欠かせない存在。

子どもの素朴な疑問から、そんなことを考えさせられるなんて、やっぱり子どもってすごい観察者だなと感じました。

身近な風のふしぎに気づく瞬間

子どもと一緒に「風」について話すようになってから、

なんでもない日常の中でも自然の変化に目がいくようになった気がします。

以前は気にも留めていなかったような空気の動きや葉っぱの揺れも、

「これって風のしわざかな?」と立ち止まって感じてみるようになりました。

それは私自身にとっても、小さな“感覚の目覚め”のようなものだったんです。

木の葉が揺れる音でわかる風

ある日、家の前の小さな公園に息子と出かけたときのこと。

ベンチに座ってのんびりしていたら、木の葉が「カサカサ…」とやさしく音を立てはじめました。

すると息子が、空を見上げながらこう言ったんです。

「ママ、風が吹いてるね。葉っぱがしゃべってるみたい。」

その言葉に、私はちょっとハッとしてしまいました。

風は目に見えないけれど、ちゃんと“存在を感じられるもの”なんだ。

音や動き、空気のふれる感覚…子どもはそれを五感でキャッチしているんですよね。

私も耳を澄ましてみると、たしかに木々がざわざわと鳴っていて、

空気がスーッと流れてくる肌ざわりも心地よくて、なんとも言えない安心感に包まれました。

五感で感じる風とのふれあい

風って、見ることはできなくても、

「聞こえる・感じる・動きを見られる」という点で、子どもにとってとても興味深い存在です。

たとえば、

-

洗濯物がなびいているのを見て「風が強いね」と言ったり

-

ほっぺにふわっと風が当たって「気持ちいい〜」と声を上げたり

-

髪がなびくことを楽しそうに笑ったり

どれも、風という存在をちゃんと“感じ取っている”証です。

こうした感覚は、大人が思っている以上に、子どもの中で育っているんだなと感じました。

私自身も、「風が吹いてるね」と息子に言われるたびに、ハッと気づかされることがあります。

忙しさで見落としていた自然のサインに、子どもが気づかせてくれる。

その瞬間が、なんだかとても貴重に思えてならないのです。

子どもと楽しむ風あそびアイデア

風のふしぎを知ったあとは、やっぱり実際に“感じる”のがいちばん。

特に子どもにとっては、遊びを通して体で覚えることがとても大きな学びになります。

自然の風は毎日表情が違って、「今日はやさしい風だね」「ちょっと荒れてるね」などと感じ取るだけでも、

気づきの幅がぐっと広がっていきます。

そんな風の存在をもっと楽しむために、わが家では“風で遊ぶ時間”を意識的に取り入れるようにしています。

手作り風車やシャボン玉

一番手軽なのが、紙コップやストローを使った簡単な風車づくり。

自分で作った風車がくるくる回るだけでも、子どもは大喜び。

「なんでここで回るの?」「こっちはあんまり動かないね」と言いながら、風の強さや向きを自分で確かめていきます。

シャボン玉も風あそびにはぴったり。

フーッと吹いたあとに、風がふわっとシャボン玉を遠くへ運んでいく様子は、大人が見ても楽しいですよね。

「風が強いとすぐに飛んでっちゃうね!」

「こっちの方が風がくるよ!」

そんなやりとりをしながら、自然と“風の通り道”や“空気の流れ”を感じ取っていく子どもたち。

理屈ではなく、実感として「風って生きてるみたいだね」と思えてくる瞬間があります。

わが家の“風の日”習慣

うちでは、風が強めの日に洗濯物がよく乾くと、息子が「今日は“風の日”だね!」と喜んでいます。

そんなときは「風さん、がんばってるね」と声をかけたりして、

まるで風と一緒に暮らしているような気持ちに。

自然の力を“当たり前の存在”としてではなく、“親しみのあるもの”として捉えることは、

小さな子どもにとって、とても豊かな感性を育てる土台になると感じています。

風は目に見えないけれど、遊びを通してその存在がぐっと身近になる。

親子で一緒に感じて、笑いながら学べる「風あそび」は、

五感を育てるうえでもぴったりの自然体験です。

まとめ|風のふしぎを親子で楽しもう

風が吹く仕組みは、空気の温度差や気圧のちがいによる自然の動きでした。

大人にとっては当たり前のことも、子どもにとっては大きなふしぎ。

「どうして風って吹くの?」という一言から、自然の仕組みに興味を持つきっかけが生まれます。

お天気のいい日に風を感じながら、木の揺れを見たり、風車を作ったりして、

ぜひ親子で“風の観察”を楽しんでみてくださいね。