子どもから「なんで水は氷になるの?」と聞かれて、答えに困った経験はありませんか?私も娘からそう尋ねられて、ただ「寒いと凍るんだよ」と言うだけでは物足りない気がしました。けれど、理科の知識を家庭の会話に取り入れると、日常がちょっとした学びの場になるんですよね。

この記事では、水が凍る温度や氷になる仕組みを、家庭で話せるレベルでわかりやすくまとめました。親子で一緒に「なぜ?」を楽しみながら、科学の不思議を身近に感じてみませんか?

水が氷になる温度とは?

水が氷になる温度は、基本的に 0℃ とされています。冷凍庫でコップの水をそのまま入れておくと、数時間後にはガチガチに固まっているので、「やっぱり水は0℃で氷になるんだな」と実感する方も多いでしょう。

しかし、実際には「0℃=必ず氷になる」というわけではありません。条件によっては少し下がっても凍らなかったり、逆に早く凍ったりすることがあります。ここが水の面白いところであり、科学的に深掘りすると子どもに説明しやすくなります。

純水と不純物の違い

水道水や川の水には、ミネラルや小さなごみなどの不純物が含まれています。これらは氷の結晶ができる「核(スタート地点)」の役割を果たすため、比較的スムーズに凍りやすいのです。

一方、不純物をほとんど含まない「純水」は、結晶の核になるものがないので、0℃になってもなかなか氷ができません。その結果、-5℃くらいまで下がっても液体のままで存在することがあります。これが「過冷却」と呼ばれる現象です。

過冷却の面白さ

過冷却の状態にある水は、一見すると普通の冷たい水にしか見えません。ですが、そこにちょっとした刺激を与えると一瞬で凍り始めます。たとえば、冷凍庫から取り出したペットボトルを軽く振った瞬間に、みるみるうちに氷が広がっていく現象。テレビやインターネットでも紹介されることが多く、実際に目にすると子どもも大人も「わぁ!」と声をあげるくらい驚きます。

この現象は、分子が一気に結晶構造をつくり始めるために起こるもので、氷ができる瞬間のダイナミックさを観察できる貴重な体験です。

気圧の影響もある

もう一つのポイントは「気圧」です。普段生活している場所では気にすることは少ないですが、山の上や標高の高い地域では気圧が低くなるため、水の沸点や凍る温度がわずかに変化します。例えば、エベレストのような極限の環境では水が100℃より低い温度で沸騰しますし、凍るときの挙動も地上とは少し違ってきます。

このように「水は0℃で凍る」と覚えておけば日常生活では十分ですが、実際には水の純度や周囲の条件によって、氷になるタイミングが変わるという奥深さがあります。親子で話すときも、「本当は0℃ピッタリじゃなくても凍らないこともあるんだよ」と伝えると、子どもの「なんで?」がさらに広がって、実験や観察につなげられると思います。

水が氷に変わる仕組み

分子の動きと氷の結晶

水はH₂Oという分子でできています。液体の状態では、その分子が常に動き回り、お互いにぶつかったり離れたりを繰り返しています。だからこそ、水は自由に形を変え、コップやペットボトルの形にぴったり収まるのです。

ところが、温度が下がっていくと、この分子の動きがだんだん遅くなります。そして0℃付近になると、分子同士が一定の角度で「手を取り合う」ように結びつき始めます。その結果できあがるのが、六角形の規則正しい結晶構造です。

この「六角形の結晶」には特徴があります。それは隙間が多いということです。液体のときよりも分子同士の間に余白が生まれるため、氷は水より体積が大きくなります。だから氷は水に浮くのです。コップの中で氷がぷかぷか浮いているのは、この結晶構造のおかげなんですね。

雪の結晶が必ず六角形になるのも同じ理由です。雲の中で冷えた水蒸気が氷の結晶を作るとき、分子が六角形の形で結びつくため、自然と六角形の模様が現れるのです。

身近な例え

私は娘に説明するとき、「自由に走り回っている子どもたちが『せーの!』で手をつないで止まる瞬間が氷になるイメージだよ」と伝えました。走り回っている間は水のように自由ですが、合図で一斉に手をつなぐと動きが止まり、規則正しい形に並びます。これがまさに「結晶化」のイメージです。

さらに具体的に言うと、手をつないでできる輪が六角形の形に近いと考えるとわかりやすいかもしれません。最初はバラバラに並んでいた子どもたちが、ルールに従ってきれいな形を作り始める。そのとき「氷になった!」と例えると、子どもも「なるほど!」とイメージしやすくなります。

氷の性質を理解すると広がる疑問

ここまで説明すると、子どもからは「じゃあどうして氷は透明じゃなくて白く見えるの?」とか「氷の形はどうして違うの?」といった新しい疑問が出てきます。氷の透明度は、分子の並び方や中に閉じ込められる空気の量に関係しています。しっかりゆっくり凍らせると透明に、急いで凍らせると白く濁ることが多いのです。

つまり、氷の結晶構造を理解すると、氷の透明度や浮き沈みといった「身近な不思議」まで説明できるようになるのです。親子で一緒に「じゃあ冷凍庫で氷を作るときはどうかな?」と観察すると、日常の中で科学が広がっていきます。

このように「氷の結晶構造」や「分子の動き」を少し深掘りするだけで、生活の中にある小さな疑問が科学の学びに変わります。

氷になるときに起きる変化

体積が増える

水が氷になるとき、一番の特徴は 氷になるとき水の体積は約9%増える こと。六角形の結晶構造は分子の並びに“すき間”が多く、生ぬるい水よりも密に詰め込めないため、結果として体積がふくらみます。だからコップの氷はぷかぷか浮き、冷凍庫のペットボトルはパンパンに。私も一度、麦茶をなみなみ注いだまま凍らせて、フタの隙間から氷が盛り上がってしまい、家族で“噴火した!”と笑ったことがあります。

この「膨張」は家庭でも至るところで影響します。

-

〈容器の割れ〉ガラス瓶や陶器は膨張を受け止められず割れることがあるので、凍らせたいときは必ず容量の8〜9割までに。タッパーもフタを軽くのせる程度にしておくと安心です。

-

〈配管・道路〉屋外の水道管が破裂したり、道のアスファルトにひびが入る「凍結膨張」も同じ原理。冬のニュースで見る被害は、家庭内で起きるミニ失敗の“拡大版”です。

-

〈食べ物の食感〉冷凍した豆腐がスカスカになるのは、氷の結晶が内部の組織を押し広げるから。冷凍方法を工夫すると結晶が小さくなり、解凍後の食感が改善します。

さらに、「氷が浮く」ことは湖や海の生き物を守る重要な性質でもあります。氷が水に沈まず表面を覆ってくれるおかげで、下の水は0℃以上に保たれ、魚が越冬できるのです。家庭のコップ一杯の不思議が、自然界の大きな仕組みにつながっているとわかると、子どもも目を輝かせます。

おうちミニ実験

1)同じ形の計量カップ2つに、水100mLと、凍らせる用の水100mLを入れる。

2)凍らせた後に氷の体積を測る(溶け始める前に素早く)。

3)増えた分を見比べて、どれくらい膨らむか親子で確認。

※ペットボトルでやる場合は、必ず空間を残し、フタは軽く閉めるだけに。

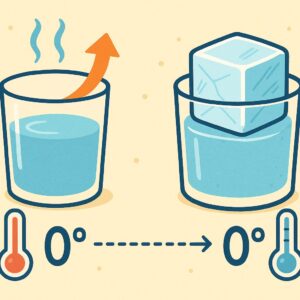

温度がしばらく変わらない

もうひとつのポイントは、凍る最中は温度が0℃付近で横ばいになる(潜熱)こと。水が0℃に達すると、そこから先は“温度を下げる”のではなく、“状態を変える”ためにエネルギーが使われます。これを「凝固の潜熱」といいます。温度計を入れて観察すると、0℃近くでしばらく止まったまま—なのに、氷はゆっくり増え続ける。理科のグラフで見る“台地”のような水平部分が、まさにこの時間です。

この性質は、暮らしの体感とも一致します。

-

〈氷入りの飲み物が長持ち〉氷が残っている限り、コップの中は0℃近くをキープ。最後の氷が溶け切った瞬間から、飲み物は一気にぬるく感じます。

-

〈保冷剤が効く理由〉保冷剤の主成分は水より低い温度で相転移(固⇄液)するもの。**“温度を下げる力”ではなく“状態を変えるために熱を吸う力”**が、冷たさを長持ちさせています。

-

〈調理での応用〉シャーベット作りでボウルの外側に氷+塩を使うのは、塩が水の凝固点を下げ、より低い温度でも“溶けながら熱をうばう”状態を作れるから。結果として、アイス液が手早く固まります。

おうちミニ実験(温度の“横ばい”を見よう)

1)透明なコップに水と氷を半々に入れ、温度計をさす。

2)3分おきに温度を記録。氷が残っている間はほぼ変わらないことを確認。

3)氷が完全に溶けたら温度が上がり始める様子を観察。

(塩をひとつまみ入れて同じ観察をすると、表示温度がさらに下がり、凝固点降下の効果も体感できます)

こうして「体積が増える」ことと「温度がしばらく変わらない」ことをセットで理解すると、冷凍庫の“なぜ?”から夏のドリンクの“おいしい理由”、冬場のトラブル予防まで、家庭の会話がぐっと深まります。

水が凍るスピードを変える工夫

塩を使うとどうなる?

冬の道路に塩がまかれるのは、塩が水に溶けることで「凝固点(凍り始める温度)」を下げるから。これを凝固点降下といいます。氷と食塩水が接していると、氷は一度溶けて食塩水になりますが、その食塩水は真水より低い温度でないと再び凍れません。結果として、周囲から熱をうばい続け、表面の温度をぐっと下げられるのです。アイスクリーム作りで「氷+塩」を使うと短時間で固まるのはこのため。

おうちで安全に確かめるなら

1)金属ボウルに氷をたっぷり入れる。

2)氷全体に塩(大さじ2〜3から)をふり、よく混ぜる。

3)別の小さなボウル(またはジッパー袋)に水やジュースを入れて、氷+塩の上に密着させる。

4)温度計があれば表示を記録。氷だけのときより短時間で中身がシャリッとするのが分かります。

コツと注意:

-

食塩の量が多いほど下がる温度は大きくなりますが、入れ過ぎると氷が早く溶けて冷却効率が落ちることも。少量ずつ様子を見て調整。

-

砂糖でも凝固点は下がりますが、同じ量なら食塩のほうが効果が大きめ。

-

手が冷えやすいので、子どもと行うときは手袋を用意すると安心です。

ペットボトル実験

我が家でも、同じペットボトルに入れた水でも「量」「置き場所」「容器の材質・形」で凍る速さが変わるのを観察しました。水の量が多いほど熱を奪うのに時間がかかり、冷凍庫の奥(冷気がよく当たる側)のほうが早く凍りやすい傾向があります。金属トレーの上に置くと熱が伝わりやすくなるのでスピードアップ。逆に発泡スチロールに包むと断熱されて遅くなります。

観察のすすめ:

1)同じ500mLボトルを3本用意し、①満量、②半分、③1/4量にして冷凍庫へ。

2)①は手前、②は奥、③は金属トレーの上など、置き場所を変える。

3)30分ごとにチェックし、「氷の縁が出た時刻」「全体が白くなった時刻」を記録。

4)次は③に“氷のタネ”(製氷皿の氷をひとかけ)を入れてから凍らせ、核があると速くなることも比べてみる。

安全ポイント:

-

必ず頭空間(1〜2cm)を残し、キャップは軽く閉める程度に。満量で強く締めると、膨張で変形・破損の恐れがあります。

-

炭酸飲料のボトルやガラス瓶では行わない。

-

同じ条件で“温かい水”と“冷たい水”を同時に凍らせると、まれに温かいほうが早く凍ると報告される「ムペンバ効果」に触れられます(再現は難しいので“起こることがある”程度の話題として楽しむ)。

発展アイデア:

-

ボトルを横に寝かせて表面積を増やすと、立てたときより早く凍るか観察。

-

食塩水・砂糖水・真水でスピード比較。濃い溶液は凍りにくい=時間がかかる、を体感できます。

こうした小さな工夫と記録をセットにすると、「どうして速く(遅く)なったのか?」と仮説を立てる力が育ち、親子の実験が一段と楽しくなります。

水と氷を生活に取り入れた学び

水や氷の変化は、ただ「理科の知識」として暗記するのではなく、実際の生活の中で体験できるところに大きな魅力があります。身近な飲み物や料理、季節の自然現象に結びつけると、子どもにとって“お勉強”ではなく“楽しい発見”になるのです。

季節ごとの観察アイデア

-

夏の氷づくり

暑い日に「どうすれば早く氷ができるか」を親子で考えて実験すると盛り上がります。金属製のトレーを使ったり、水の量を変えたりすると、凍るスピードに違いが出ます。「なんでこの方法のほうが早かったのかな?」と一緒に考えるだけで、自然と科学的な思考につながります。 -

冬の屋外観察

寒い日にバケツに水を入れて外に置いておくと、一晩で表面が氷に覆われます。翌朝、氷の厚みを観察したり、割ってみて下にまだ水が残っていることを確かめたりすると、「氷は上からできる」という性質が実感できます。これは湖が冬に凍るときと同じ現象で、子どもが自然環境に目を向けるきっかけにもなります。

日常にひそむ氷の不思議

私自身、娘と一緒にアイスティーを作るときに「どうして氷は上に浮くの?」と聞かれたことがありました。氷は水よりも体積が大きくなる分、密度が下がって軽くなるため、浮かぶという性質があります。このことを知った娘は「だから氷がグラスでぷかぷかするんだ!」と目を輝かせていました。こうした小さな“納得体験”が、科学を好きになる入り口になるのだと改めて感じました。

また、冷蔵庫で作った氷が白く濁るのはなぜか、透明な氷を作るにはどうしたらいいのか、なども子どもと一緒に考えて試すと新しい実験テーマになります。水をゆっくり冷やすと透明度が増すことや、煮沸して不純物を減らすと結果が変わることを知ると、「氷にもいろんな顔があるんだ」と興味が広がります。

学びを「会話の種」にする

水や氷の話題は、難しい計算や専門知識がなくても、家族の会話に取り入れやすいテーマです。冷たい飲み物を飲むときに「氷が溶けるとどうして水位が変わらないんだろう?」、お風呂に入るときに「お湯が冷めていくときもエネルギーが関係してるんだよ」など、さりげなく話題にすると自然と学びの時間になります。

大切なのは、“知識を教える”のではなく“一緒に不思議を楽しむ”姿勢です。親子で同じ目線になり、実験や観察を共有すると、家庭の時間そのものが「学びの場」へと変わっていきます。

このように、水と氷を生活に取り入れると、理科の教科書にある抽象的な知識がぐっと身近な体験に変わります。科学は「遠い世界の話」ではなく、毎日の生活にすでに存在しているんだ、と子どもに伝えられる瞬間が一番の学びになるのです。

まとめ|身近な氷から科学を楽しもう

水が氷になる理由や温度のしくみを知ると、いつもの生活がちょっとワクワクして見えてきます。子どもからの素朴な「なぜ?」に答えるために、まずは私たち大人が楽しんで学んでみるのが一番です。家庭で氷作りの観察をしたり、塩を使った実験をしたり、身近なことから科学を取り入れてみてください。きっとお子さんも「もっと知りたい!」と目を輝かせてくれるはずです。